|

|

D01466201A |

Digital Mixer

リファレンスマニュアル

V2.3

|

|

|

|

|

D01466201A |

Digital Mixer

リファレンスマニュアル

V2.3

|

|

|

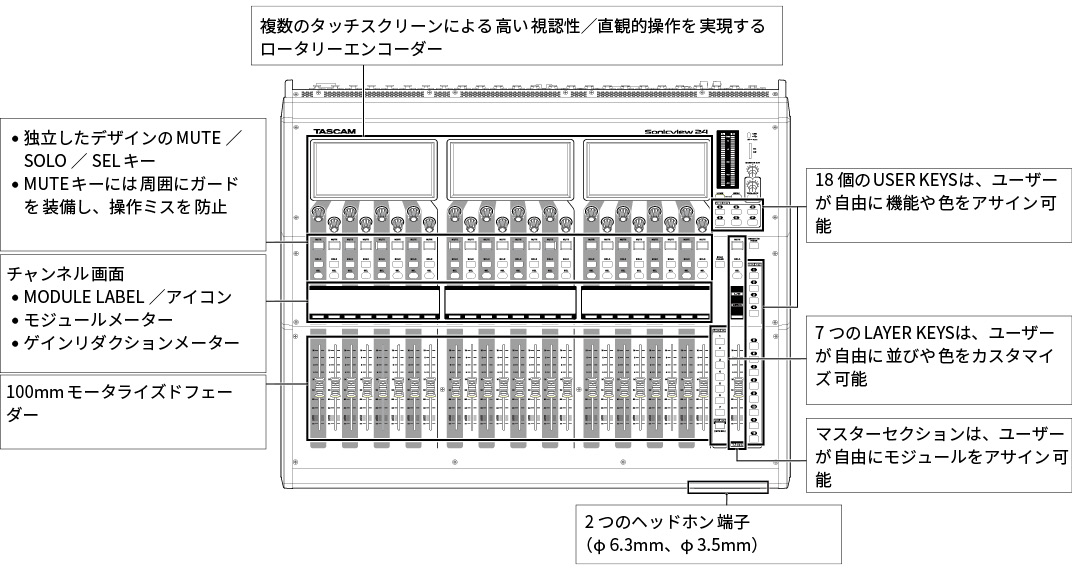

本機は、2つ(Sonicview 16/16dp)または3つ(Sonicview 24/24dp)のカラータッチスクリーンを装備、16ch(Sonicview 16/16dp)または24ch(Sonicview 24/24dp)のマイクプリアンプ、44インプットチャンネル/24バス、DanteインターフェースとUSBオーディオインターフェースを搭載したデジタルミキサーです。

主な特長

2つの7インチカラータッチスクリーン搭載(Sonicview 16/16dp)

2つの7インチカラータッチスクリーン搭載(Sonicview 16/16dp)

3つの7インチカラータッチスクリーン搭載(Sonicview 24/24dp)

3つの7インチカラータッチスクリーン搭載(Sonicview 24/24dp)

96kHz 54bit float FPGAハードウェアミキシングエンジン

96kHz 54bit float FPGAハードウェアミキシングエンジン

超低レイテンシー:ミキシングエンジン遅延:20.8μsec、2サンプル、アナログ to アナログ遅延:0.51ms

超低レイテンシー:ミキシングエンジン遅延:20.8μsec、2サンプル、アナログ to アナログ遅延:0.51ms

96kHz/32bit ADC、HDIAマイクプリ搭載

96kHz/32bit ADC、HDIAマイクプリ搭載

44入力チャンネル/22フレックスバス+MAIN L/Rバス(全バスに31バンドGEQを搭載)/4つのLoopタイプのFX

44入力チャンネル/22フレックスバス+MAIN L/Rバス(全バスに31バンドGEQを搭載)/4つのLoopタイプのFX

16 XLR Mic/Line入力(最大入力+32dBu)(Sonicview 16/16dp)

16 XLR Mic/Line入力(最大入力+32dBu)(Sonicview 16/16dp)

24 XLR Mic/Line入力(最大入力+32dBu)(Sonicview 24/24dp)

24 XLR Mic/Line入力(最大入力+32dBu)(Sonicview 24/24dp)

16 XLR Line出力

16 XLR Line出力

64in/64outのDanteインターフェース内蔵(リダンダント対応)

64in/64outのDanteインターフェース内蔵(リダンダント対応)

2 TASCAM スロット(別売カード:MADI、AES/EBU、Analog out、Dante、32トラックMTRに対応)

2 TASCAM スロット(別売カード:MADI、AES/EBU、Analog out、Dante、32トラックMTRに対応)

32bit、32in/32out USBオーディオインターフェース

32bit、32in/32out USBオーディオインターフェース

8 TRS Line入力(Sonicview 16/16dp:CH9-16/Sonicview 24/24dp:CH17-24)

8 TRS Line入力(Sonicview 16/16dp:CH9-16/Sonicview 24/24dp:CH17-24)

2 INSERT(Sonicview 16/16dp:CH7-8/Sonicview 24/24dp:CH15-16)

2 INSERT(Sonicview 16/16dp:CH7-8/Sonicview 24/24dp:CH15-16)

2系統のステレオRCA ST IN入力

2系統のステレオRCA ST IN入力

XLR TALKBACK入力

XLR TALKBACK入力

個別および外部トークバック機能を搭載

個別および外部トークバック機能を搭載

XLR MONITOR出力

XLR MONITOR出力

φ6.3mm(1/4″)とφ3.5mm(1/8″)の2つのヘッドホン出力

φ6.3mm(1/4″)とφ3.5mm(1/8″)の2つのヘッドホン出力

2系統のモニターセクション

2系統のモニターセクション

ワンマンDJ向けのロケーション設定

ワンマンDJ向けのロケーション設定

16+1 100mm モーターフェーダー(Sonicview 16/16dp)

16+1 100mm モーターフェーダー(Sonicview 16/16dp)

24+1 100mm モーターフェーダー(Sonicview 24/24dp)

24+1 100mm モーターフェーダー(Sonicview 24/24dp)

専用アプリケーション「TASCAM Sonicview Control」(macOS/Windows/iPadOS)でリモートコントロール、オフライン編集が可能

専用アプリケーション「TASCAM Sonicview Control」(macOS/Windows/iPadOS)でリモートコントロール、オフライン編集が可能

ミキシングエンジンとコントロールサーフェースをハードウェア/OSともに完全分離した高安定性

ミキシングエンジンとコントロールサーフェースをハードウェア/OSともに完全分離した高安定性

Library: Snapshot/Module/Effect/EQ/GEQ/Gate/Comp

Library: Snapshot/Module/Effect/EQ/GEQ/Gate/Comp

18アサイナブルUSER KEYS、7カスタムレイヤー、モジュールアサイナブルMASTERセクション、8つのDCA

18アサイナブルUSER KEYS、7カスタムレイヤー、モジュールアサイナブルMASTERセクション、8つのDCA

16/24 カラーLED付きロータリーエンコーダーノブ

16/24 カラーLED付きロータリーエンコーダーノブ

16/24 カラーLED付きチャンネルネームLCD(入力レベルメーター、ゲインリダクションメーターの表示にも対応)

16/24 カラーLED付きチャンネルネームLCD(入力レベルメーター、ゲインリダクションメーターの表示にも対応)

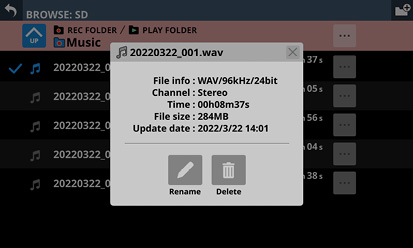

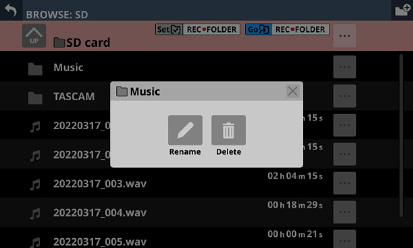

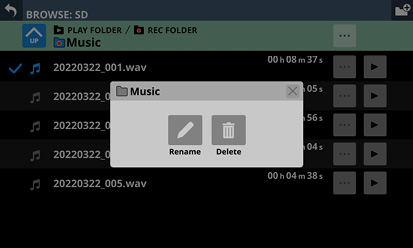

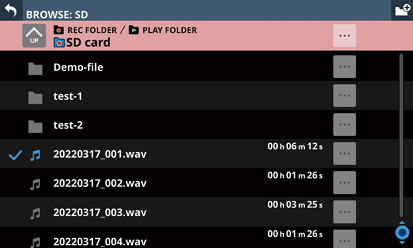

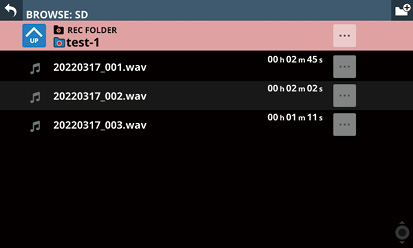

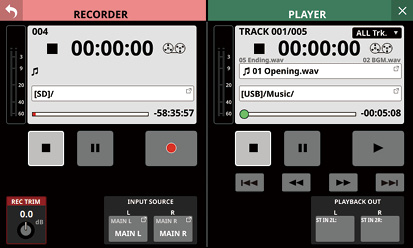

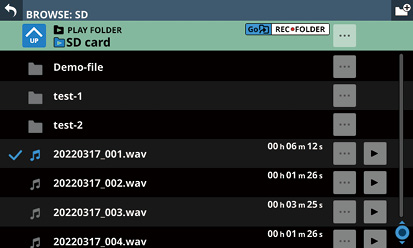

ステレオ録音(SDカード)/ステレオ再生(SDカード/USBメモリー)

ステレオ録音(SDカード)/ステレオ再生(SDカード/USBメモリー)

WORD IN/OUT/THRU

WORD IN/OUT/THRU

1000BASE-T ギガビット イーサネット

1000BASE-T ギガビット イーサネット

8in/8out GPIO

8in/8out GPIO

TS FOOT SW

TS FOOT SW

XLR-4-31 LAMP端子

XLR-4-31 LAMP端子

ガード付き電源スイッチ

ガード付き電源スイッチ

本書では、以下のような表記を使います。

本機には、操作可能なボタンがトップパネルのボタンとタッチスクリーンの画面表示ボタンの2種類あります。トップパネルにあるボタンを「MUTEキー」のように表記します。

本機には、操作可能なボタンがトップパネルのボタンとタッチスクリーンの画面表示ボタンの2種類あります。トップパネルにあるボタンを「MUTEキー」のように表記します。

タッチスクリーンの下に並ぶ8つのつまみをLCDノブと呼び、左から順にLCDノブ1〜LCDノブ8と表記します。

タッチスクリーンの下に並ぶ8つのつまみをLCDノブと呼び、左から順にLCDノブ1〜LCDノブ8と表記します。

「SDHC/SDXCメモリーカード」のことを「SDカード」と表記します。

「SDHC/SDXCメモリーカード」のことを「SDカード」と表記します。

「USBフラッシュドライブ」のことを「USBメモリー」と表記します。

「USBフラッシュドライブ」のことを「USBメモリー」と表記します。

ステレオ信号を扱う以下のモジュールを「ステレオモジュール」と呼びます。

ステレオ信号を扱う以下のモジュールを「ステレオモジュール」と呼びます。

Stereo Link設定がオンのCH1-40モジュール

Stereo Link設定がオンのCH1-40モジュール

Stereo Link設定がオンのMIX1-22モジュール

Stereo Link設定がオンのMIX1-22モジュール

ST IN1-2モジュール

ST IN1-2モジュール

FX RTN1-4モジュール

FX RTN1-4モジュール

MAIN L/Rマスターモジュール

MAIN L/Rマスターモジュール

最後にStore/RecallしたSnapshotを「カレントSnapshot」と表記します。

最後にStore/RecallしたSnapshotを「カレントSnapshot」と表記します。

必要に応じて追加情報などを、「ヒント」、「メモ」、「注意」として記載します。

必要に応じて追加情報などを、「ヒント」、「メモ」、「注意」として記載します。

ヒント

本機をこのように使うことができる、といったヒントを記載します。

メモ

補足説明、特殊なケースの説明などをします。

注意

指示を守らないと、機器が壊れたり、データが失われたりする可能性がある場合に記載します。

注意

注意

指示を守らないと、人がけがをする可能性がある場合に記載します。

TASCAMおよびタスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。

TASCAMおよびタスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。

SDXCロゴは、SD-3C, LLC の商標です。

SDXCロゴは、SD-3C, LLC の商標です。

VST is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH, registered in Europe and other countries.

VST is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH, registered in Europe and other countries.

Microsoft、Windows および Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft、Windows および Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Mac、macOS、iPad、iPadOS および iTunes は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。

Apple、Mac、macOS、iPad、iPadOS および iTunes は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。

etherCONは、Neutrik AGの登録商標です。

etherCONは、Neutrik AGの登録商標です。

Audinate®, the Audinate logo and Dante are trademarks of Audinate Pty Ltd.

Audinate®, the Audinate logo and Dante are trademarks of Audinate Pty Ltd.

ASIO は、Steinberg Media Technologies GmbH の商標およびソフトウェアです。

ASIO は、Steinberg Media Technologies GmbH の商標およびソフトウェアです。

その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

|

ここに記載されております製品に関する情報、諸データは、あくまで一例を示すものであり、これらに関します第三者の知的財産権、およびその他の権利に対して、権利侵害がないことの保証を示すものではございません。したがいまして、上記第三者の知的財産権の侵害の責任、またはこれらの製品の使用により発生する責任につきましては、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。 |

|

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願いします。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。 |

本機では、SDカードを使って録音や再生を行います。

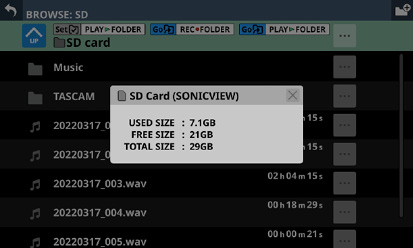

使用できるSDカードは、Class10以上のSDHC/SDXC規格に対応したSDカードです。

USBメモリーを使って、メモリー内のファイルを再生したり、本機にデータを取り込んだり、本機のデータをバックアップしたりします。

本機にて動作が確認されたSDカード/USBメモリーのリストが、TASCAMのウェブサイトに掲載されています。

Sonicview 16/16dp

https://tascam.jp/jp/product/sonicview_16/support

Sonicview 24/24dp

https://tascam.jp/jp/product/sonicview_24/support

このリストに掲載されているSDカード/USBメモリーをご使用ください。もしくは、タスカム カスタマーサポートまでお問い合わせください。

|

|

SDカード/USBメモリーは、精密にできています。

SDカード/USBメモリーの破損を防ぐため、取り扱いに当たって以下の点をご注意ください。

極端に温度の高いあるいは低い場所に放置しないこと。

極端に温度の高いあるいは低い場所に放置しないこと。

極端に湿度の高い場所に放置しないこと。

極端に湿度の高い場所に放置しないこと。

濡らさないこと。

濡らさないこと。

上に物を載せたり、ねじ曲げたりしないこと。

上に物を載せたり、ねじ曲げたりしないこと。

衝撃を与えないこと。

衝撃を与えないこと。

録音、再生状態やデータ転送などアクセス中に、抜き差しを行わないこと。

録音、再生状態やデータ転送などアクセス中に、抜き差しを行わないこと。

持ち運ぶ際、メモリーカードケースなどに入れて運ぶこと。

持ち運ぶ際、メモリーカードケースなどに入れて運ぶこと。

本機は、録音/再生フォルダーの設定情報をメディアに書き込みます。ライトプロテクトをされたSDカードには設定情報の書き込みなどができないため、再起動時に録音/再生フォルダーの設定を保持していないなどの影響が出ます。

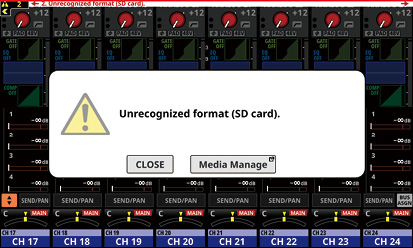

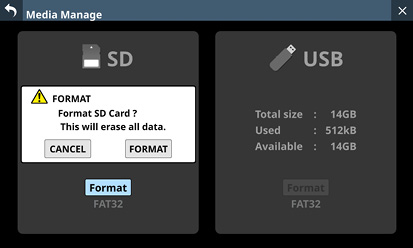

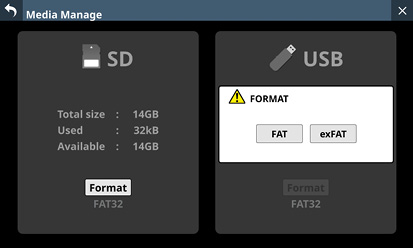

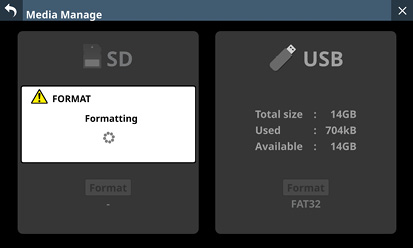

本機でSDカード/USBメモリーを使用する際は、必ず本機にてフォーマットを行ってください。(→「Media Manage画面」)

他の機器、パソコンなどでフォーマットしたSDカード/USBメモリーを使用した場合は、動作に影響が出る場合があります。

注意

フォーマットを行うと、SDカード/USBメモリー上のデータはすべて消去されます。

フォーマットを行うと、SDカード/USBメモリー上のデータはすべて消去されます。

本機でフォーマットされたSDカードは、録音時の性能向上のために最適化されています。そのため、本機で使用するSDカードは本機でフォーマットを行ってください。他の機器、パソコンなどでフォーマットされたSDカードは、本機での録音時にエラーになる可能性があります。

本機でフォーマットされたSDカードは、録音時の性能向上のために最適化されています。そのため、本機で使用するSDカードは本機でフォーマットを行ってください。他の機器、パソコンなどでフォーマットされたSDカードは、本機での録音時にエラーになる可能性があります。

8つのLCDノブを備えたタッチスクリーンを8つのチャンネルモジュールごとに装備し、各チャンネルの各種パラメーターを同時に俯瞰・確認しながら直観的な操作ができます。

同時処理能力

入力:モノラル 40チャンネル、ステレオ 2チャンネル

入力:モノラル 40チャンネル、ステレオ 2チャンネル

出力バス:AUX/GROUP切り換え可能な22のバスとステレオメインバス

出力バス:AUX/GROUP切り換え可能な22のバスとステレオメインバス

4つの内蔵FX、4つのFX Sendバス、4つのステレオFX Returnチャンネル

4つの内蔵FX、4つのFX Sendバス、4つのステレオFX Returnチャンネル

入出力ポート

16または24マイク/ライン入力

16または24マイク/ライン入力

2系統のステレオRCA入力

2系統のステレオRCA入力

16アナログライン出力

16アナログライン出力

ステレオアナログMONITOR出力

ステレオアナログMONITOR出力

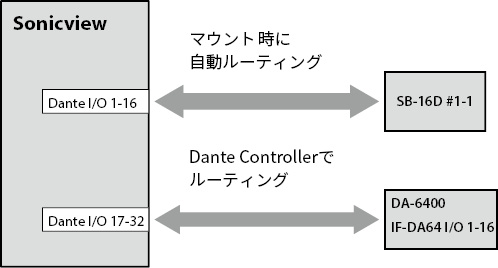

リダンダント対応のDante I/Oポート

リダンダント対応のDante I/Oポート

2つの拡張スロット

2つの拡張スロット

32入力、32出力のUSB Audio I/Fポート

32入力、32出力のUSB Audio I/Fポート

内部処理

96kHz/浮動小数点54bit演算

96kHz/浮動小数点54bit演算

ここでは、トップパネルの表示器・操作子について説明します。

メモ

インジケーター付きの各種キーは、消灯時も淡く光り、暗い場所での視認性・操作性を確保しています。

チャンネルセクション

.jpg)

マスターセクション

.jpg)

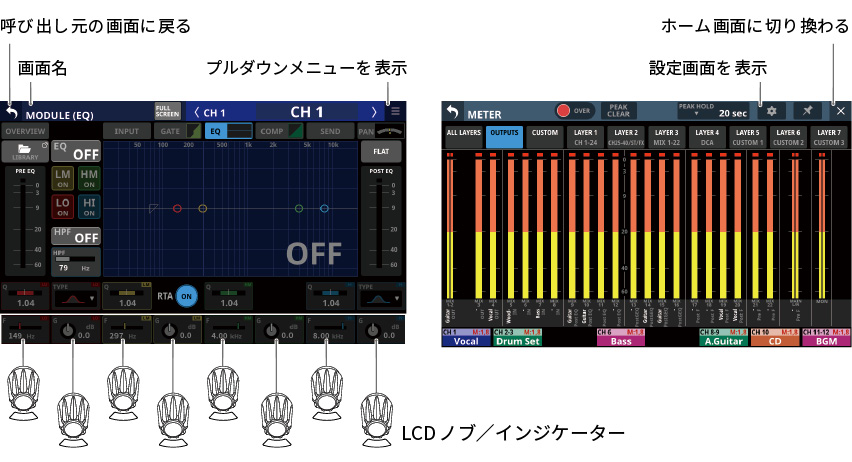

タッチスクリーン

タッチスクリーン

抵抗膜方式(感圧式)のタッチパネルを搭載した800x480ピクセルのカラーLCDです。

抵抗膜方式(感圧式)のタッチパネルを搭載した800x480ピクセルのカラーLCDです。

各種情報を表示します。

各種情報を表示します。

表示中の画面をタップやスワイプして、画面を操作します。

表示中の画面をタップやスワイプして、画面を操作します。

2か所以上同時に押して操作することはできません。

2か所以上同時に押して操作することはできません。

明るさは、PREFERENCES画面で設定します。(→「PREFERENCES画面」)

明るさは、PREFERENCES画面で設定します。(→「PREFERENCES画面」)

LCDノブ/インジケーター

LCDノブ/インジケーター

タッチスクリーンに表示されている画面に対応して、操作が可能なLCDノブのインジケーターが点灯します。

タッチスクリーンに表示されている画面に対応して、操作が可能なLCDノブのインジケーターが点灯します。

LCDノブを回して、タッチスクリーンに表示されている各種パラメーターを調節します。

LCDノブを回して、タッチスクリーンに表示されている各種パラメーターを調節します。

メモ

LCDノブでのパラメーター調節

LCDノブでのパラメーター調節

LCDノブを押さずに回すと、LCDノブの1クリックでパラメーター値が1ステップ変化します。細かいパラメーター調節ができます。

LCDノブを押さずに回すと、LCDノブの1クリックでパラメーター値が1ステップ変化します。細かいパラメーター調節ができます。

LCDノブで高分解能のパラメーターを調節する際、LCDノブを押しながら回すと、LCDノブの1クリックでパラメーター値が数ステップ変化します。効率良くパラメーターを調節することができます。

LCDノブで高分解能のパラメーターを調節する際、LCDノブを押しながら回すと、LCDノブの1クリックでパラメーター値が数ステップ変化します。効率良くパラメーターを調節することができます。

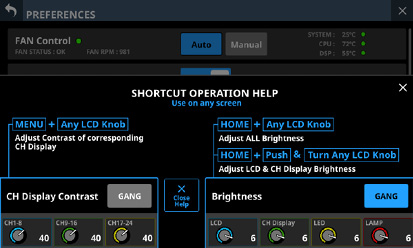

HOMEキーを押しながらいずれかのLCDノブを回すと、タッチスクリーン/チャンネル画面/各種インジケーター/リアパネルのLAMP端子に接続しているランプの輝度を一括で調節することができます。

HOMEキーを押しながらいずれかのLCDノブを回すと、タッチスクリーン/チャンネル画面/各種インジケーター/リアパネルのLAMP端子に接続しているランプの輝度を一括で調節することができます。

HOMEキーを押しながらいずれかのLCDノブを押し回しすると、タッチスクリーン/チャンネル画面の輝度を一括で調節することができます。

HOMEキーを押しながらいずれかのLCDノブを押し回しすると、タッチスクリーン/チャンネル画面の輝度を一括で調節することができます。

MENUキーを押しながらいずれかのLCDノブを回すと、回したLCDノブに対応したチャンネル画面のコントラストを調節することができます。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

MENUキーを押しながらいずれかのLCDノブを回すと、回したLCDノブに対応したチャンネル画面のコントラストを調節することができます。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

MUTEキー/インジケーター

MUTEキー/インジケーター

選択したレイヤーにアサインされているモジュールのMUTEのオン/オフを切り換えます。

選択したレイヤーにアサインされているモジュールのMUTEのオン/オフを切り換えます。

このキーがオン(キー点灯)のとき、対応モジュールの信号がMUTEされます。

このキーがオン(キー点灯)のとき、対応モジュールの信号がMUTEされます。

DCAまたはMute GroupによりMUTEされている場合は、キーが点滅します。

DCAまたはMute GroupによりMUTEされている場合は、キーが点滅します。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択したレイヤーにアサインされている各モジュールから選択されたバスへのSEND ON/OFFを切り換えます(MUTEキー点灯時:SEND OFF、MUTEキー消灯時:SEND ON)。ただし、操作対象バスへのSEND ON/OFF機能がないモジュール(例:操作対象バスがFX1でモジュールがFX RTN 1、操作対象バスがMIX1でモジュールがMIX1)の場合は、該当するモジュールのMUTE ON/OFFを切り換えます。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択したレイヤーにアサインされている各モジュールから選択されたバスへのSEND ON/OFFを切り換えます(MUTEキー点灯時:SEND OFF、MUTEキー消灯時:SEND ON)。ただし、操作対象バスへのSEND ON/OFF機能がないモジュール(例:操作対象バスがFX1でモジュールがFX RTN 1、操作対象バスがMIX1でモジュールがMIX1)の場合は、該当するモジュールのMUTE ON/OFFを切り換えます。

SOLOキー/インジケーター

SOLOキー/インジケーター

選択したレイヤーにアサインされているモジュールのSOLOのオン/オフを切り換えます。

選択したレイヤーにアサインされているモジュールのSOLOのオン/オフを切り換えます。

このキーがオン(キー点灯)のとき、対応モジュールの信号がSOLO L/Rバスに送られます。

このキーがオン(キー点灯)のとき、対応モジュールの信号がSOLO L/Rバスに送られます。

DCAによりSOLOがオンになっている場合は、キーが点滅します。

DCAによりSOLOがオンになっている場合は、キーが点滅します。

メモ

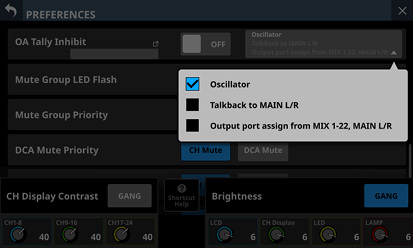

MENUキーを押しながらこのキーを押すと、SOLOの各種設定を行うTALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP画面のSOLO / OSCILLATORタブ画面に切り換わります。(→ 「SOLOと内蔵オシレーターの設定」、→ 「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

SELキー/インジケーター

SELキー/インジケーター

このキーを押すと、選択したレイヤーにアサインされているモジュールのMODULE画面が表示され、キーが点灯します。タッチスクリーン上でMODULE画面に表示するモジュールを切り換えた場合は、対応するSELキーが点灯します。

このキーを押すと、選択したレイヤーにアサインされているモジュールのMODULE画面が表示され、キーが点灯します。タッチスクリーン上でMODULE画面に表示するモジュールを切り換えた場合は、対応するSELキーが点灯します。

点灯しているSELキーを押すと、押したモジュールのMODULE画面がSELキーに対応するタッチスクリーンに表示されていない場合は、押したモジュールのMODULE画面が表示されます。押したモジュールのMODULE画面がSELキーに対応するタッチスクリーンに表示されている場合は、押したSELキーに対応するMODULE画面を閉じてSELキーが消灯します。

点灯しているSELキーを押すと、押したモジュールのMODULE画面がSELキーに対応するタッチスクリーンに表示されていない場合は、押したモジュールのMODULE画面が表示されます。押したモジュールのMODULE画面がSELキーに対応するタッチスクリーンに表示されている場合は、押したSELキーに対応するMODULE画面を閉じてSELキーが消灯します。

メモ

HOMEキーを押しながらこのキーを押すと、対応するモジュールのFADERレベル(Sends On Faderモード・オン時はSENDレベル)の設定を「0dB」に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

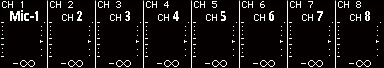

選択したレイヤーにアサインされているモジュールの以下の情報を表示します。

選択したレイヤーにアサインされているモジュールの以下の情報を表示します。

.jpg)

MODULE LABEL Sub

MODULE LABEL Sub

DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Subで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

初期設定では、FIXED MODULE LABELが表示されます。

MODULE LABEL Main

MODULE LABEL Main

DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Mainで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

初期設定では、USER MODULE LABELが表示されます。

メモ

MODULE LABEL MainおよびMODULE LABEL Subの表示モードは、以下の3種類です。

MODULE LABEL MainおよびMODULE LABEL Subの表示モードは、以下の3種類です。

|

表示モード |

内容 |

|

USER MODULE LABEL |

ユーザーが設定したモジュール名 |

|

FIXED MODULE LABEL |

「CH1」や「MIX1」のようなモジュールごとに決められたモジュール名 |

|

PORT LABEL |

入出力端子名 |

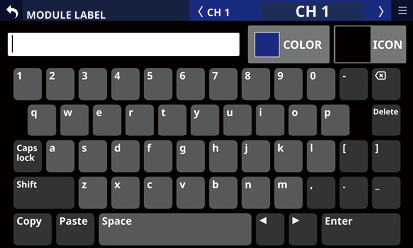

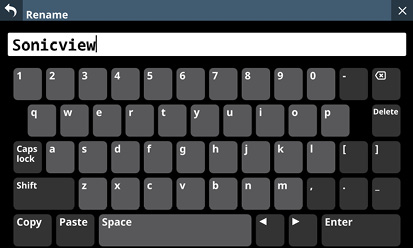

USER MODULE LABELの登録は、MODULE LABEL画面で行います。(→「USER MODULE LABELの登録/編集方法」)

USER MODULE LABELの登録は、MODULE LABEL画面で行います。(→「USER MODULE LABELの登録/編集方法」)

GATE/EXPANDER/DE-ESSERゲインリダクションメーター

GATE/EXPANDER/DE-ESSERゲインリダクションメーター

COMP/DUCKERゲインリダクションメーター

COMP/DUCKERゲインリダクションメーター

モジュールアイコン

モジュールアイコン

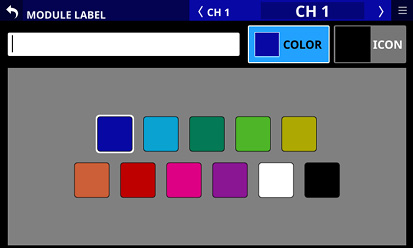

モジュールアイコンの設定は、「MODULE LABEL画面」で行います。

モジュールアイコンの設定は、「MODULE LABEL画面」で行います。

フェーダーレベル値

フェーダーレベル値

モジュールメーター(設定されているMetering Pointの信号レベルを表示)

モジュールメーター(設定されているMetering Pointの信号レベルを表示)

モジュールがステレオモジュールのとき、モジュールメーターはステレオ表示になります。

モジュールがステレオモジュールのとき、モジュールメーターはステレオ表示になります。

モジュールメーターの最上部は、オーバーロードインジケーターです。信号レベルが−0.00026dBFS(16bitフルスケール値)以上のときに点灯します。

モジュールメーターの最上部は、オーバーロードインジケーターです。信号レベルが−0.00026dBFS(16bitフルスケール値)以上のときに点灯します。

モジュールメーター下端の−60dBFS以下のエリアは、−70dBFS以上で点灯します。

モジュールメーター下端の−60dBFS以下のエリアは、−70dBFS以上で点灯します。

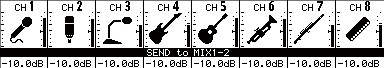

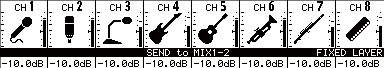

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、白黒反転して表示し、画面下部に黒い帯で「SEND to [バス名]」と表示します。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、白黒反転して表示し、画面下部に黒い帯で「SEND to [バス名]」と表示します。

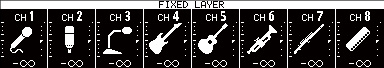

FIX LAYERキー(

FIX LAYERキー( )でレイヤーを固定された8チャンネルブロックでは、画面上部に白い帯で「FIXED LAYER」と表示します。

)でレイヤーを固定された8チャンネルブロックでは、画面上部に白い帯で「FIXED LAYER」と表示します。

Sends On Faderモードがオン、かつレイヤーを固定された8チャンネルブロックでは、白黒反転して表示し、画面下部に黒い帯で「SEND to [バス名]」「FIXED LAYER」と表示します。

Sends On Faderモードがオン、かつレイヤーを固定された8チャンネルブロックでは、白黒反転して表示し、画面下部に黒い帯で「SEND to [バス名]」「FIXED LAYER」と表示します。

チャンネル画面の明るさとコントラストは、PREFERENCES画面で調節します。(→「PREFERENCES画面」)

チャンネル画面の明るさとコントラストは、PREFERENCES画面で調節します。(→「PREFERENCES画面」)

チャンネルカラーバー

チャンネルカラーバー

選択したレイヤーにアサインされているモジュールの設定色で点灯します。(→「モジュール設定色の変更方法」)

チャンネルフェーダー

チャンネルフェーダー

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のとき、選択したレイヤーにアサインされている各モジュールのFADERレベルを調節します。

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のとき、選択したレイヤーにアサインされている各モジュールのFADERレベルを調節します。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択したレイヤーにアサインされている各モジュールから選択されたバスへのSENDレベルを調節します。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択したレイヤーにアサインされている各モジュールから選択されたバスへのSENDレベルを調節します。

OUTPUTメーター

OUTPUTメーター

MAIN L/RバスのOUTPUTメーターを表示します。

OVERインジケーターは、−0.00026dBFS(16bitフルスケール値)以上で赤く点灯します。

一番下のインジケーターは、−70dBFS以上で点灯します。

HOMEキー

HOMEキー

メニュー画面および各種設定画面を表示中に押すと、すべてのタッチスクリーンがホーム画面に戻ります。

メニュー画面および各種設定画面を表示中に押すと、すべてのタッチスクリーンがホーム画面に戻ります。

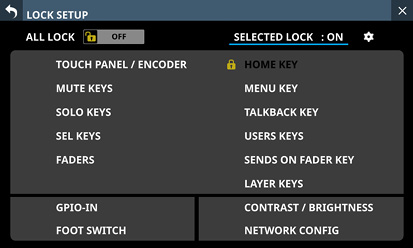

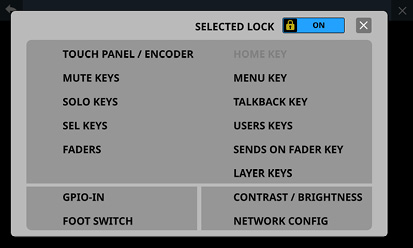

このキーとMENUキーを同時に5秒間押し続けると、LOCK SETUP画面に切り換わります。(→「LOCK SETUP画面」)

このキーとMENUキーを同時に5秒間押し続けると、LOCK SETUP画面に切り換わります。(→「LOCK SETUP画面」)

メモ

このキーとの組み合わせで各種ショートカット操作ができます。詳細については、「第16章 ショートカット操作の一覧表」をご参照ください。

MENUキー

MENUキー

このキーを押すと、右端のタッチスクリーンにメニュー画面を表示します。

このキーを押すと、右端のタッチスクリーンにメニュー画面を表示します。

このキーとHOMEキーを同時に5秒間押し続けると、LOCK SETUP画面に切り換わります。(→「LOCK SETUP画面」)

このキーとHOMEキーを同時に5秒間押し続けると、LOCK SETUP画面に切り換わります。(→「LOCK SETUP画面」)

メモ

このキーとの組み合わせで各種ショートカット操作ができます。詳細については、「第16章 ショートカット操作の一覧表」をご参照ください。

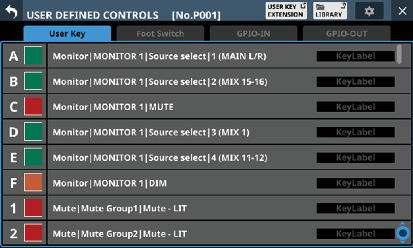

USER KEYS A-Fキー/インジケーター

USER KEYS A-Fキー/インジケーター

ユーザーが自由に機能や色をアサインできるキーです。ステータスを持つ機能を設定した場合には、ステータスに合わせてキーが点灯/点滅/消灯します。(→「USER DEFINED CONTROLS画面」)

メモ

MENUキーを押しながらこのキーを押すと、このキーにアサインされた機能に対応した画面に切り換わります。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

MUTEキー/インジケーター(MASTER)

MUTEキー/インジケーター(MASTER)

MUTEのオン/オフを切り換えます。

MUTEのオン/オフを切り換えます。

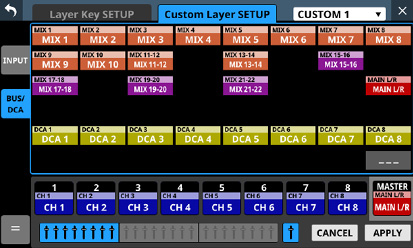

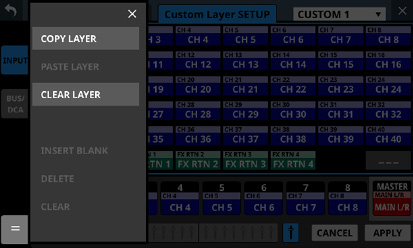

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のとき、Layer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュール(初期値:MAIN L/R)のMUTEキーになります。

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のとき、Layer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュール(初期値:MAIN L/R)のMUTEキーになります。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択されたバスマスターモジュールのMUTEキーになります。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択されたバスマスターモジュールのMUTEキーになります。

このキーがオン(キー点灯)のとき、対応モジュールの信号がMUTEされます。

このキーがオン(キー点灯)のとき、対応モジュールの信号がMUTEされます。

DCAまたはMute GroupによりMUTEされている場合は、キーが点滅します。

DCAまたはMute GroupによりMUTEされている場合は、キーが点滅します。

SOLO CLEARキー/インジケーター

SOLO CLEARキー/インジケーター

いずれかのモジュールのSOLOがオンのとき、SOLO CLEARインジケーターが点灯します。

いずれかのモジュールのSOLOがオンのとき、SOLO CLEARインジケーターが点灯します。

SOLO CLEARインジケーターが点灯しているときに押すと、全チャンネルのSOLOを解除します。

SOLO CLEARインジケーターが点灯しているときに押すと、全チャンネルのSOLOを解除します。

メモ

MENUキーを押しながらこのキーを押すと、TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP画面のSOLO / OSCILLATORタブ画面に切り換わります。(→ 「SOLOと内蔵オシレーターの設定」、→ 「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

SOLOキー/インジケーター(MASTER)

SOLOキー/インジケーター(MASTER)

SOLOのオン/オフを切り換えます。

SOLOのオン/オフを切り換えます。

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のとき、Layer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュール(初期値:MAIN L/R)のSOLOキーになります。

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のとき、Layer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュール(初期値:MAIN L/R)のSOLOキーになります。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択されたバスマスターモジュールのSOLOキーになります。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択されたバスマスターモジュールのSOLOキーになります。

このキーがオン(キー点灯)のとき、対応モジュールの信号がSOLO L/Rバスに送られます。

このキーがオン(キー点灯)のとき、対応モジュールの信号がSOLO L/Rバスに送られます。

DCAによりSOLOがオンになっている場合は、キーが点滅します。

DCAによりSOLOがオンになっている場合は、キーが点滅します。

メモ

MENUキーを押しながらこのキーを押すと、SOLOの各種設定を行うTALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP画面のSOLO / OSCILLATORタブ画面に切り換わります。(→ 「SOLOと内蔵オシレーターの設定」、→ 「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

SELキー/インジケーター(MASTER)

SELキー/インジケーター(MASTER)

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のとき、Layer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュール(初期値:MAIN L/R)のSELキーになります。

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のとき、Layer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュール(初期値:MAIN L/R)のSELキーになります。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択されたバスマスターモジュールのSELキーになります。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択されたバスマスターモジュールのSELキーになります。

このキーを押すと、押したモジュールのMODULE画面が右端タッチスクリーンに表示され、キーが点灯します。タッチスクリーン上でMODULE画面に表示するモジュールを切り換えた場合、対応するSELキーが点灯します。

このキーを押すと、押したモジュールのMODULE画面が右端タッチスクリーンに表示され、キーが点灯します。タッチスクリーン上でMODULE画面に表示するモジュールを切り換えた場合、対応するSELキーが点灯します。

点灯しているSELキーを押すと、押したモジュールのMODULE画面がSELキーに対応するタッチスクリーンに表示されていない場合は、押したモジュールのMODULE画面が表示されます。押したモジュールのMODULE画面がSELキーに対応するタッチスクリーンに表示されている場合は、押したSELキーに対応するMODULE画面を閉じてSELキーが消灯します。

点灯しているSELキーを押すと、押したモジュールのMODULE画面がSELキーに対応するタッチスクリーンに表示されていない場合は、押したモジュールのMODULE画面が表示されます。押したモジュールのMODULE画面がSELキーに対応するタッチスクリーンに表示されている場合は、押したSELキーに対応するMODULE画面を閉じてSELキーが消灯します。

メモ

HOMEキーを押しながらこのボタンを押すと、対応するモジュールのFADERレベル/SENDレベルを「0dB」に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

L/Rインジケーター

L/Rインジケーター

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)で、Layer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュールがMAIN L/Rのときは、トップパネルのマスターセクションのMUTE/SOLO/SEL/カラーバー/MASTERフェーダーがMAIN L/Rマスターモジュールの操作子/表示器になり、インジケーターが点灯します。

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)で、Layer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュールがMAIN L/Rのときは、トップパネルのマスターセクションのMUTE/SOLO/SEL/カラーバー/MASTERフェーダーがMAIN L/Rマスターモジュールの操作子/表示器になり、インジケーターが点灯します。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)、または、SENDS ON FADERキーがオフでLayer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュールがMAIN L/R以外のときは、インジケーターが消灯します。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)、または、SENDS ON FADERキーがオフでLayer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュールがMAIN L/R以外のときは、インジケーターが消灯します。

SENDインジケーター

SENDインジケーター

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のときは、インジケーターが消灯します。

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のときは、インジケーターが消灯します。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のときは、トップパネルのマスターセクションのMUTE/SOLO/SEL/カラーバー/MASTERフェーダーがSENDS ON FADER操作対象バス(MIX1-22バス/FX1-4バス)の操作子/表示器になり、インジケーターが点灯します。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のときは、トップパネルのマスターセクションのMUTE/SOLO/SEL/カラーバー/MASTERフェーダーがSENDS ON FADER操作対象バス(MIX1-22バス/FX1-4バス)の操作子/表示器になり、インジケーターが点灯します。

カラーバー(MASTER)

カラーバー(MASTER)

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のとき、Layer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュール(初期値:MAIN L/R)の設定色で点灯します。(→「モジュール設定色の変更方法」)

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のとき、Layer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュール(初期値:MAIN L/R)の設定色で点灯します。(→「モジュール設定色の変更方法」)

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択されたバスマスターモジュールの設定色で点灯します。(→「モジュール設定色の変更方法」)

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択されたバスマスターモジュールの設定色で点灯します。(→「モジュール設定色の変更方法」)

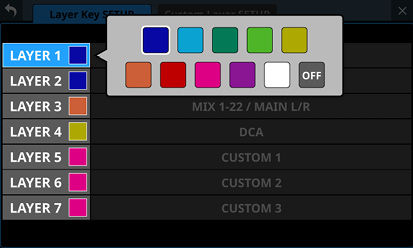

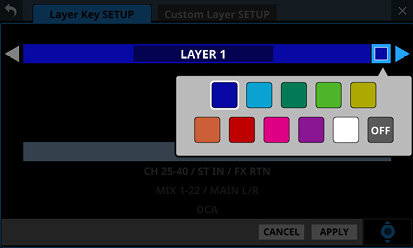

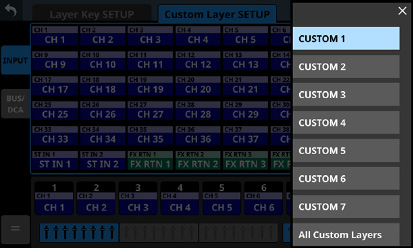

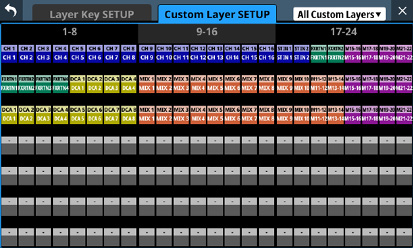

LAYER KEYS 1-7キー/インジケーター

LAYER KEYS 1-7キー/インジケーター

このキーを押すと、レイヤーが切り換わります。最後に押したキーが点灯し、現在選択中であることがわかります。レイヤーを切り換えると、各モジュールのフェーダー、MUTE/SOLO/SELキー、チャンネル画面、カラーバー、タッチスクリーンが現在のレイヤーの状態に応じて変化します。

このキーを押すと、レイヤーが切り換わります。最後に押したキーが点灯し、現在選択中であることがわかります。レイヤーを切り換えると、各モジュールのフェーダー、MUTE/SOLO/SELキー、チャンネル画面、カラーバー、タッチスクリーンが現在のレイヤーの状態に応じて変化します。

各キーに割り当てるレイヤーとキーの点灯色は、メニュー画面 > Front Panel Setupメニュー > 「Layer / Master Fader Setup」で自由に設定できます。(→「Layer Key SETUPタブ画面」)

各キーに割り当てるレイヤーとキーの点灯色は、メニュー画面 > Front Panel Setupメニュー > 「Layer / Master Fader Setup」で自由に設定できます。(→「Layer Key SETUPタブ画面」)

メモ

MENUキーを押しながらこのキーを押すと、選択したLAYERキーのLayer Key SETUP画面に切り換わります。(→ 「Layer Key SETUPタブ画面」、→ 「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

MASTERフェーダー

MASTERフェーダー

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のとき、Layer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュール(初期値:MAIN L/R)のFADERレベルを調節します。

SENDS ON FADERキーがオフ(Sends On Faderモード・オフ)のとき、Layer Key SETUP画面のCustom Layer SETUPタブ画面のMASTERスロットにアサインされたモジュール(初期値:MAIN L/R)のFADERレベルを調節します。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択されたバスマスターモジュールのFADERレベルを調節します。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、選択されたバスマスターモジュールのFADERレベルを調節します。

FIX LAYERキー/インジケーター

FIX LAYERキー/インジケーター

このキーを押しながら、レイヤーを固定したいブロックのいずれかのSELキーを押すと、該当の8チャンネルブロックが現在のレイヤーで固定されます。また、このキーと固定されたレイヤーに対応したLAYER KEYSが点滅します。さらに、対応したチャンネル画面上部に白い帯で「FIXED LAYER」と表示します。

このキーを押しながら、レイヤーを固定したいブロックのいずれかのSELキーを押すと、該当の8チャンネルブロックが現在のレイヤーで固定されます。また、このキーと固定されたレイヤーに対応したLAYER KEYSが点滅します。さらに、対応したチャンネル画面上部に白い帯で「FIXED LAYER」と表示します。

このキーを押しながら、レイヤーが固定されたブロックのいずれかのSELキーを押すと、該当の8チャンネルブロックのレイヤー固定が解除されます。また、このキーと固定が解除されたレイヤーに対応したLAYER KEYSの点滅が解除されます。さらに、対応したチャンネル画面上部の「FIXED LAYER」表示が消えます。

このキーを押しながら、レイヤーが固定されたブロックのいずれかのSELキーを押すと、該当の8チャンネルブロックのレイヤー固定が解除されます。また、このキーと固定が解除されたレイヤーに対応したLAYER KEYSの点滅が解除されます。さらに、対応したチャンネル画面上部の「FIXED LAYER」表示が消えます。

固定できるブロックは、左端または右端の8チャンネルブロックのいずれか一方だけです。

固定できるブロックは、左端または右端の8チャンネルブロックのいずれか一方だけです。

USB端子(5V

USB端子(5V 0.5A)

0.5A)

USB Type-CのUSBポートです。(USB2.0に対応)

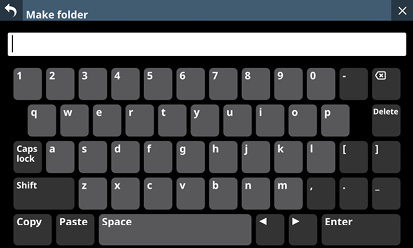

USBキーボードを接続し、名前などの入力に使用します。工場出荷時の設定は、日本語用キーボードに設定されています。英語用キーボードは日本語用キーボードと配列が異なるため、英語用キーボードを使用する場合には PREFERENCES 画面で設定を変更してください。(→「PREFERENCES画面」)

USBキーボードを接続し、名前などの入力に使用します。工場出荷時の設定は、日本語用キーボードに設定されています。英語用キーボードは日本語用キーボードと配列が異なるため、英語用キーボードを使用する場合には PREFERENCES 画面で設定を変更してください。(→「PREFERENCES画面」)

USBメモリーを装着し、メモリー内のファイルを再生したり、本機にデータを取り込んだり、本機のデータをバックアップしたりします。

USBメモリーを装着し、メモリー内のファイルを再生したり、本機にデータを取り込んだり、本機のデータをバックアップしたりします。

マウスなどのポインティングデバイスには非対応です。

マウスなどのポインティングデバイスには非対応です。

SDカードスロット

SDカードスロット

SDカードを装着するカードスロットです。(→「SDカード/USBメモリ―を装着する/取り外す」)

SDカードを装着し、メモリー内のファイルを再生したり、メモリーに録音したり、本機にデータを取り込んだり、本機のデータをバックアップしたりします。

MONITOR OUTボリューム

MONITOR OUTボリューム

MONITOR OUT L/R端子の出力レベルを調節します。

TALKBACKの入力レベルを調節します。

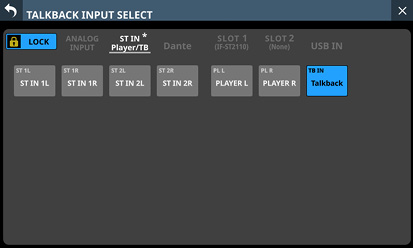

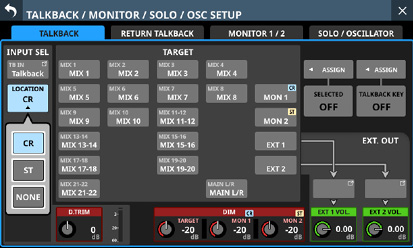

TALKBACKキー/インジケーター

TALKBACKキー/インジケーター

TALKBACKのオン/オフを切り換えるキーです。このキーを押してすぐに離すと、オン/オフを切り換えます。このキーを押し続けると、押している間だけオンになります。

TALKBACKのオン/オフを切り換えるキーです。このキーを押してすぐに離すと、オン/オフを切り換えます。このキーを押し続けると、押している間だけオンになります。

MENUキーを押しながらこのキーを押すと、TALKBACKの各種設定を行うTALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP画面のTALKBACKタブ画面に切り換わります。(→ 「TALKBACKの設定」、→ 「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

MENUキーを押しながらこのキーを押すと、TALKBACKの各種設定を行うTALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP画面のTALKBACKタブ画面に切り換わります。(→ 「TALKBACKの設定」、→ 「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

SENDS ON FADERキー/インジケーター

SENDS ON FADERキー/インジケーター

Sends On Faderモードのオン/オフを切り換えます。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、このキーが点灯し、本機が以下の状態になります。

SENDS ON FADERキーがオン(Sends On Faderモード・オン)のとき、このキーが点灯し、本機が以下の状態になります。

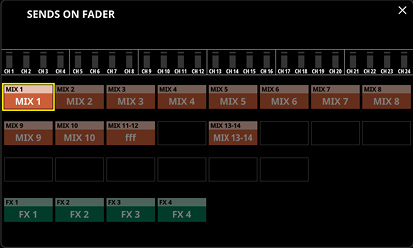

一番右のタッチスクリーンがSENDS ON FADER画面に切り換わります。(→「SENDS ON FADER機能」)

一番右のタッチスクリーンがSENDS ON FADER画面に切り換わります。(→「SENDS ON FADER機能」)

チャンネル画面がSends On Faderモード表示に切り換わります。

チャンネル画面がSends On Faderモード表示に切り換わります。

チャンネルフェーダーが選択バスへのSENDレベルの位置に移動します。

チャンネルフェーダーが選択バスへのSENDレベルの位置に移動します。

MASTERフェーダーが選択バスのFADERレベルの位置に移動します。

MASTERフェーダーが選択バスのFADERレベルの位置に移動します。

SENDS ON FADER画面を表示中にこのキーを押すと、Sends On Faderモードが解除されます。SENDS ON FADER画面が閉じて、チャンネルフェーダー/MASTERフェーダー、およびチャンネル画面が通常表示に戻ります。(→「SENDS ON FADER機能」)

SENDS ON FADER画面を表示中にこのキーを押すと、Sends On Faderモードが解除されます。SENDS ON FADER画面が閉じて、チャンネルフェーダー/MASTERフェーダー、およびチャンネル画面が通常表示に戻ります。(→「SENDS ON FADER機能」)

USER KEYS 1-12キー/インジケーター

USER KEYS 1-12キー/インジケーター

ユーザーが自由に機能や色をアサインできるキーです。ステータスを持つ機能を設定した場合には、ステータスに合わせてキーが点灯/点滅/消灯します。(→「USER DEFINED CONTROLS画面」)

メモ

MENUキーを押しながらこのキーを押すと、このキーにアサインされた機能に対応した画面に切り換わります。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

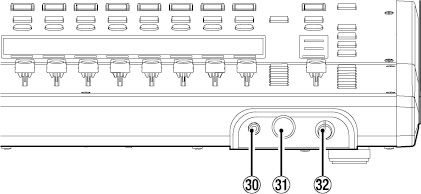

ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)

ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)

ステレオヘッドホンを接続するためのφ3.5mm(1/8”)ステレオミニジャックです。

ヘッドホン端子(ステレオフォンジャック)

ヘッドホン端子(ステレオフォンジャック)

ステレオヘッドホンを接続するためのφ6.3mm(1/4”)ステレオフォンジャックです。

ヘッドホンボリューム

ヘッドホンボリューム

ヘッドホンの出力レベルを調節します。

注意

注意

ヘッドホンを接続する前には、ヘッドホンボリュームで音量を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴覚障害などの原因となることがあります。

Sonicview 16/16dp

.jpg)

Sonicview 24/24dp

.jpg)

LAMP端子

LAMP端子

トップパネルを照らすグースネックランプを接続します。

XLR 4pinコネクターのランプを使用することができます。

ランプの輝度は、PREFERENCES画面で調節します。(→「PREFERENCES画面」)

XLR 4pin メス(4pin:+12V、3pin:GND)

XLR 4pin メス(4pin:+12V、3pin:GND)

MIC/LINE入力端子

MIC/LINE入力端子

XLRバランスタイプのマイク/ライン入力端子です。

XLR(1:GND、 2:HOT、3:COLD)

XLR(1:GND、 2:HOT、3:COLD)

LINE IN (BAL) 端子(TRSフォンジャック)

LINE IN (BAL) 端子(TRSフォンジャック)

φ6.3mm(1/4”)TRSフォンジャックタイプのライン入力端子です。

TRS(Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND)

TRS(Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND)

メモ

本機には2種類の入力端子(XLRとTRS)を持つチャンネルがあります。同じチャンネルのXLR端子とTRS端子には、同時に信号を入力しないでください。同時に信号を入力すると、信号が正しく入力されません。

本機には2種類の入力端子(XLRとTRS)を持つチャンネルがあります。同じチャンネルのXLR端子とTRS端子には、同時に信号を入力しないでください。同時に信号を入力すると、信号が正しく入力されません。

ファンタム電源が供給される入力端子は、MIC/LINE入力端子(

ファンタム電源が供給される入力端子は、MIC/LINE入力端子( )だけです。

)だけです。

INSERT端子(TRSフォンジャック)

INSERT端子(TRSフォンジャック)

φ6.3mm(1/4”)TRSフォンジャックタイプの外部機器(エフェクターなど)をインサートする端子です。

TRS(Tip:SEND、Ring:RETURN、Sleeve:GND)

TRS(Tip:SEND、Ring:RETURN、Sleeve:GND)

TALKBACK入力端子

TALKBACK入力端子

トークバックマイクを接続します。

トークバックマイクを接続します。

TALKBACKボリューム(

TALKBACKボリューム( )でTALKBACKの入力レベルを調節し、TALKBACKキー(

)でTALKBACKの入力レベルを調節し、TALKBACKキー( )でオン/オフを切り換えます。

)でオン/オフを切り換えます。

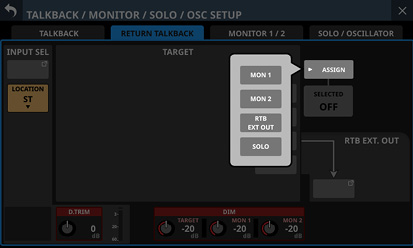

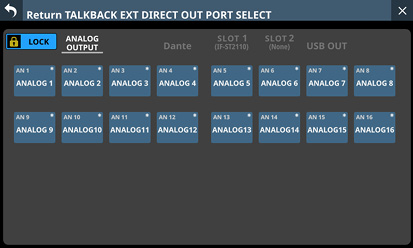

TALKBACKの各種設定は、TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP画面のTALKBACKタブ画面で行います。(→「TALKBACKの設定」)

TALKBACKの各種設定は、TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP画面のTALKBACKタブ画面で行います。(→「TALKBACKの設定」)

アナログ出力端子

アナログ出力端子

XLRタイプのアナログ出力端子です。

XLR(1:GND、 2:HOT、3:COLD)

XLR(1:GND、 2:HOT、3:COLD)

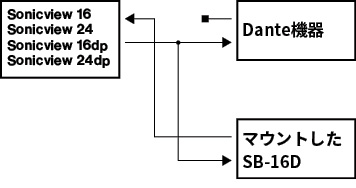

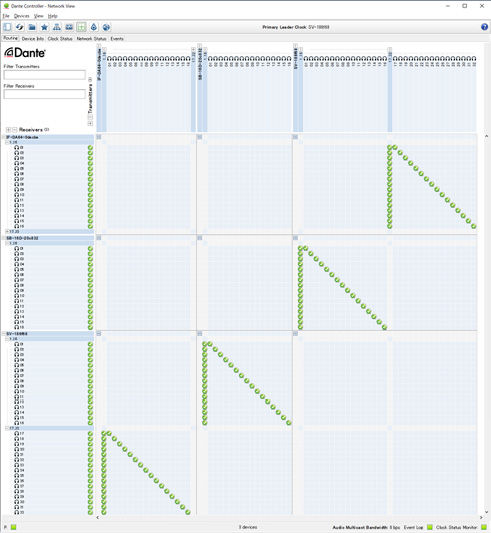

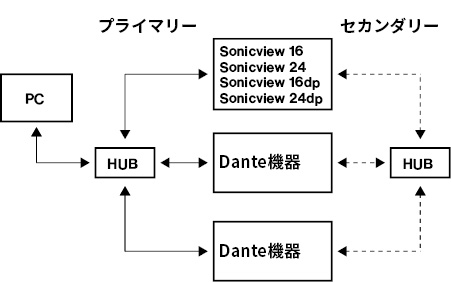

Dante PRIMARY端子

Dante PRIMARY端子

メインのetherCON Cat5e互換のDante通信端子です。

常時、Danteネットワークに接続します。接続に使用するLANケーブルは、カテゴリー5e以上のSTPケーブルをご使用ください。(→「Danteネットワークとの接続方法」)

内蔵Danteモジュールの設定は、Dante SETUP画面で行います。(→「Dante SETUP画面」)

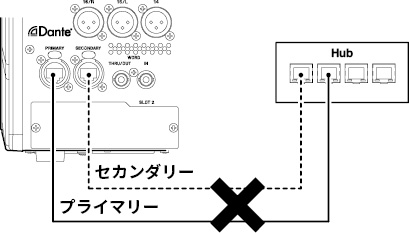

Dante SECONDARY端子

Dante SECONDARY端子

サブのetherCON Cat5e互換のDante通信端子です。モードによって、用途が切り換わります。

Redundant(二重化)モード時は、二重化したDanteネットワークのうち、セカンダリーネットワークに接続します。

Switched(デイジーチェーン)モード時は、数珠つなぎでDante機器と接続する際に使用します。接続に使用するLANケーブルは、カテゴリー5e以上のSTPケーブルをご使用ください。(→「Danteネットワークとの接続方法」)

内蔵Danteモジュールの設定は、Dante SETUP画面で行います。(→「Dante SETUP画面」)

拡張カードスロット(SLOT 1/SLOT 2)

拡張カードスロット(SLOT 1/SLOT 2)

別売の拡張カードを搭載するためのカードスロットです。

SLOTの設定は、SLOT SETUP画面で行います。(→「SLOT SETUP画面」)

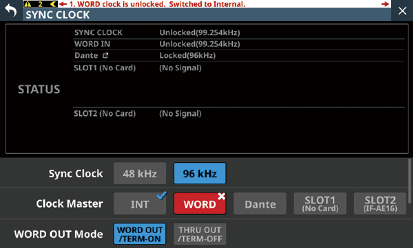

WORD THRU/OUT端子

WORD THRU/OUT端子

BNCコネクターのワードクロック出力端子です。

ワードクロック信号をスルー出力/出力します。

スルー/ワード出力の切り換えは、SYNC CLOCK画面で行います。(→「SYNC CLOCK画面」)

WORD IN端子

WORD IN端子

BNCコネクターのワードクロック入力端子です。

ワードクロック信号を入力します。

本機を他の機器のワードクロックと同期するとき、この端子にワードクロック信号を接続します。

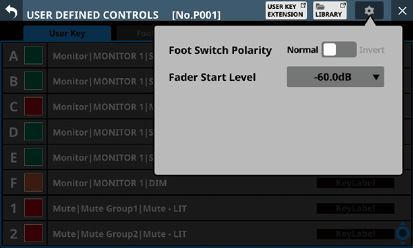

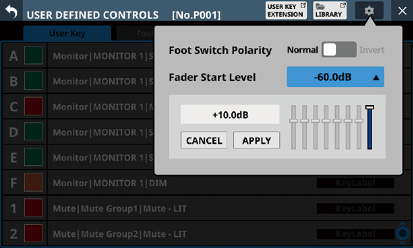

FOOTSWITCH端子

FOOTSWITCH端子

φ6.3mm(1/4”)TSフォンジャックタイプのフットスイッチ接続端子です。

フットスイッチに割り当てる機能の設定は、USER DEFINED CONTROL画面のFoot Switchタブ画面で行います。(→「Foot Switchタブ画面」)

TS(Tip:HOT、Sleeve:GND)

TS(Tip:HOT、Sleeve:GND)

USB to PC端子

USB to PC端子

USB Type-BのUSBポートです。

USBケーブル(Type-A - Type-B)を使って、パソコンと接続することができます。

注意

パソコンとの接続は、USBハブを経由せずに直接接続してください。また、ケーブルが長すぎるとパソコンと正常に通信できなくなる恐れがあります。

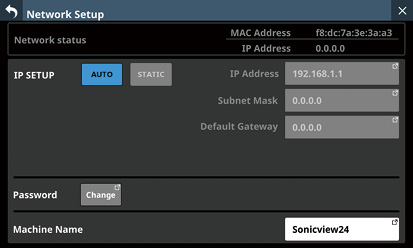

ETHERNET端子

ETHERNET端子

イーサネット端子です。

ネットワーク接続し、主に専用アプリケーション「TASCAM Sonicview Control」から本機をリモートコントロールする目的で使用します。

ネットワークの設定は、Network Setup画面で行います。(→「Network Setup画面」)

「TASCAM Sonicview Control」については、アプリケーションの取扱説明書をご参照ください。「TASCAM Sonicview Control」およびアプリケーションの取扱説明書は、TASCAMのウェブサイトからダウンロードすることができます。

Sonicview 16/16dp

https://tascam.jp/jp/product/sonicview_16/support

Sonicview 24/24dp

https://tascam.jp/jp/product/sonicview_24/support

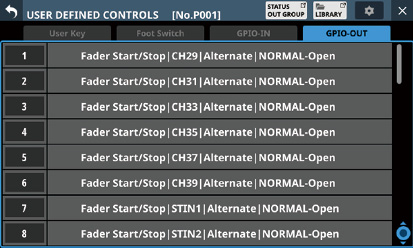

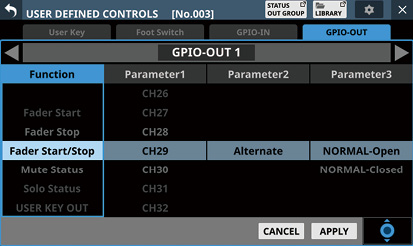

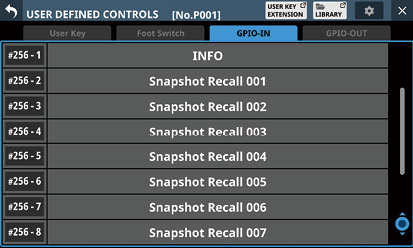

GPIO端子

GPIO端子

D-sub 25ピンのパラレルコントロール入出力端子です。

8入力/8出力の制御コマンドを送受信します。ピンアサインについては、「GPIO端子について」をご参照ください。

GPIO入力端子に割り当てる機能の設定は、USER DEFINED CONTROL画面のGPIO-INタブ画面で行います。(→「GPIO-INタブ画面」)

GPIO出力端子に割り当てる機能の設定は、USER DEFINED CONTROL画面のGPIO-OUTタブ画面で行います。(→「GPIO-OUTタブ画面」)

MONITOR OUT L/R端子

MONITOR OUT L/R端子

XLRタイプのアナログ出力端子です。

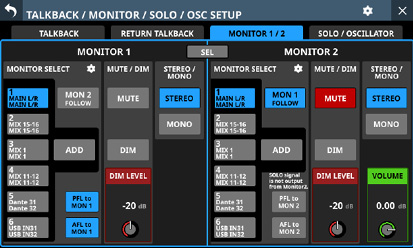

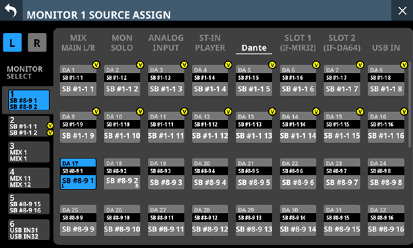

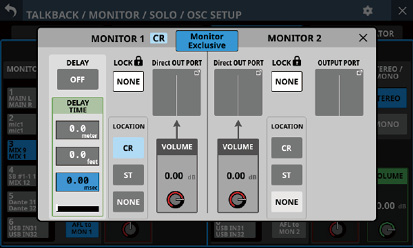

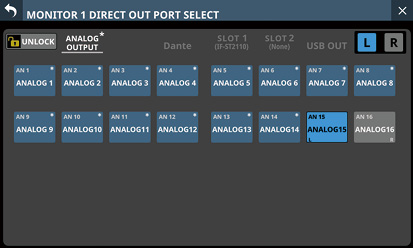

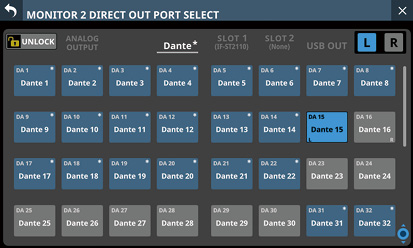

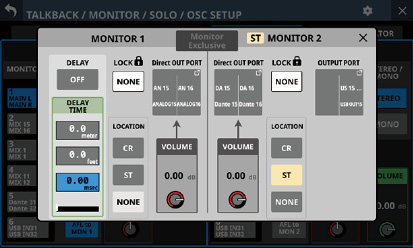

MONITOR出力の各種設定は、TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP画面のMONITOR 1 / 2タブ画面で行います。(→「MONITOR出力の設定」)

XLR(1:GND、 2:HOT、3:COLD)

XLR(1:GND、 2:HOT、3:COLD)

ST IN 1/ST IN 2端子

ST IN 1/ST IN 2端子

RCAピンジャックタイプのアナログライン入力端子です。

RCAケーブルを使用してCDプレイヤーなどを接続します。

EXT DC IN端子(Sonicview 16dp/24dpのみ)

EXT DC IN端子(Sonicview 16dp/24dpのみ)

付属のACアダプター(PS-P2450)を接続します。

付属アダプター以外の外部電源を使用する場合は、DC電源の電圧が14V~27Vの範囲内であり、14Vの場合は6A以上、27Vの場合は3A以上の電流を供給できるものを使用してください。

POWERスイッチ

POWERスイッチ

電源のオン/オフを切り換えます。

注意

注意

電源を入れる前や切る前には、接続機器の音量を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴覚障害などの原因となることがあります。

メモ

本機が動作中(録音中、再生中、SDカードやUSBメモリーにデータを書き込み中など)には電源を切らないでください。録音が正しく行われなかったり、録音したデータが破損したりする可能性があります。

本機が動作中(録音中、再生中、SDカードやUSBメモリーにデータを書き込み中など)には電源を切らないでください。録音が正しく行われなかったり、録音したデータが破損したりする可能性があります。

電源を切る前にメニュー画面のSave Current Settingsを実施することをお勧めします。(→「カレント設定の保存」)

電源を切る前にメニュー画面のSave Current Settingsを実施することをお勧めします。(→「カレント設定の保存」)

AC IN端子

AC IN端子

付属の電源コードを接続します。

リアパネルにあるGPIO端子は、外部機器から本機器の制御、本機器から外部機器の制御を行うためのパラレルコントロール端子です。

GPIO端子の機能の設定内容は、USER DEFINED CONTROLS画面のGPIO-INタブ画面/GPIO-OUTタブ画面で変更することができます。(→「USER DEFINED CONTROLS画面」)

ピンアサインは、以下の通りです。

|

Pin No. |

機能 |

IN / OUT |

|

1 |

GND |

− |

|

2 |

GPIO IN 2 |

IN |

|

3 |

GPIO IN 4 |

IN |

|

4 |

GPIO IN 6 |

IN |

|

5 |

GPIO IN 8 |

IN |

|

6 |

NC |

− |

|

7 |

NC |

− |

|

8 |

NC |

− |

|

9 |

GPIO OUT 2 |

OUT |

|

10 |

GPIO OUT 4 |

OUT |

|

11 |

GPIO OUT 6 |

OUT |

|

12 |

GPIO OUT 8 |

OUT |

|

13 |

NC |

− |

|

14 |

GPIO IN 1 |

IN |

|

15 |

GPIO IN 3 |

IN |

|

16 |

GPIO IN 5 |

IN |

|

17 |

GPIO IN 7 |

IN |

|

18 |

NC |

− |

|

19 |

NC |

− |

|

20 |

GND |

− |

|

21 |

GPIO OUT 1 |

OUT |

|

22 |

GPIO OUT 3 |

OUT |

|

23 |

GPIO OUT 5 |

OUT |

|

24 |

GPIO OUT 7 |

OUT |

|

25 |

+5V |

− |

IN:コマンド入力用

内部回路で+5Vにプルアップ

内部回路で+5Vにプルアップ

50msec以上のLOW信号の入力で動作

50msec以上のLOW信号の入力で動作

OUT:コマンド/タリー出力用

内部回路は、オープンコレクタ(出力インピーダンス:10Ω)

内部回路は、オープンコレクタ(出力インピーダンス:10Ω)

耐圧20V、最大電流35mA

耐圧20V、最大電流35mA

+5V:最大供給電流50mA

タッチスクリーン操作

タッチスクリーン上で操作したいものをタップ/スワイプして操作します。

特別なタッチスクリーン操作

|

押し続ける |

+48Vボタンを押し続けると、ファンタム電源(+48V)のオン/オフを切り換えます。 |

|

タップする/押し続ける |

TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP画面のMONITOR 1 / 2タブ画面のDIMボタン、およびTALKBACKタブ画面のTALKBACKボタン、TARGETボタン、SELECTEDボタン、RETURN TALKBACK画面のSELECTEDボタンは、タップするとオン/オフを切り換え、押し続けると押している間だけオンになります。 |

LCDノブ操作

LCDノブを使用して、その上のタッチスクリーンに表示/選択されているパラメーターを操作します。

操作可能なLCDノブは、対応するインジケーターが点灯します。

|

LCDノブ操作の種類 |

説明 |

|

押さずに回す |

1クリックで1ステップずつ細かく調節できます。 |

|

押しながら回す |

パラメーターを端から端まで素早く調節できます。 |

トップパネルのキー操作

トップパネルのキーを押して操作します。

以下は、特殊な操作方法のキーです。

|

キー |

内容 |

|

TALKBACKキー |

このキーを押してすぐに離すと、TALKBACKのオン/オフを切り換えます。 このキーを押し続けると押している間だけオンになります。 |

|

HOMEキー + MENUキー |

HOMEキーとMENUキーを同時に5秒間押し続けると、LOCK SETUP画面に切り換えます。 |

メモ

本機ではパラメーターごとに下記のような統一したイメージカラーを持っており、色によってパラメーターの種類を判別しやすくなっています。

GAIN/Level系:赤

GAIN/Level系:赤

GATE系:黄緑

GATE系:黄緑

EQ:青

EQ:青

COMP系:緑

COMP系:緑

FX:黄緑

FX:黄緑

AUXモードバス:オレンジ

AUXモードバス:オレンジ

GROUPモードバス:紫

GROUPモードバス:紫

PAN:黄色

PAN:黄色

FADER:水色

FADER:水色

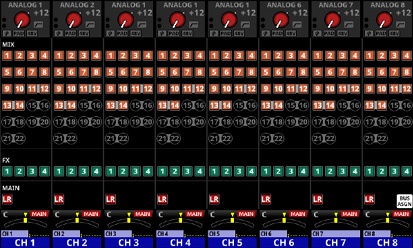

本機のホーム画面は、レイヤーごとに複数あり、各レイヤーにアサインされたモジュールの名前、各種パラメーター、メーターなどを一覧表示します。

ホーム画面の表示は、LAYER KEYS 1-7キーを押して切り換えます。

メモ

メニュー画面および各種設定画面を表示中にHOMEキーを押すと、ホーム画面に戻ります。

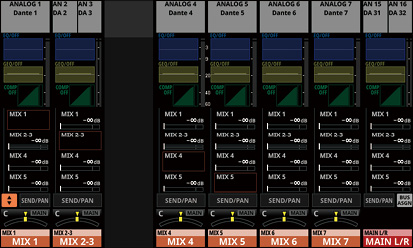

[ホーム画面・CH1-40モジュール]

.jpg)

[ホーム画面・CH1-40モジュール詳細]

INPUTエリア

INPUTエリア

選択した入力ソースの入力の設定状態を表示します。(右側:ステレオモジュール)

選択した入力ソースの入力の設定状態を表示します。(右側:ステレオモジュール)

.jpg)

[入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」で、PORT LABELの表示モードが「FIXED」のとき、またはPORT LABELの表示モードが「USER」でUSER PORT LABELが未定義の場合のINPUTエリア表示]

.jpg)

[入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」以外で、PORT LABELの表示モードが「FIXED」のとき、またはPORT LABELの表示モードが「USER」でUSER PORT LABELが未定義の場合のINPUTエリア表示]

入力ソース名を表示します。

入力ソース名を表示します。

PORT LABELの表示モードが「USER」に設定されている場合は、USER PORT LABEL(ユーザーが設定した端子名)を表示します。USER PORT LABELが未定義の場合には、FIXED PORT LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

PORT LABELの表示モードが「USER」に設定されている場合は、USER PORT LABEL(ユーザーが設定した端子名)を表示します。USER PORT LABELが未定義の場合には、FIXED PORT LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

PORT LABELの表示モードが「FIXED」に設定されている場合は、FIXED PORT LABEL(「ANALOG 1」や「Dante 1」のような端子ごとに決められた端子名)を表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

PORT LABELの表示モードが「FIXED」に設定されている場合は、FIXED PORT LABEL(「ANALOG 1」や「Dante 1」のような端子ごとに決められた端子名)を表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

マウント済みSB-16DがアサインされたDanteポートを選択した場合は、「SB#[ID] ポート番号」と表示します。

マウント済みSB-16DがアサインされたDanteポートを選択した場合は、「SB#[ID] ポート番号」と表示します。

また、バーチャルマウントされたSB-16Dの場合は、ポート名左下に ![]() マークを表示します。

マークを表示します。

選択したINPUT SOURCEが「INPUT B」の場合は、背景白で入力ソース名が表示されます。

選択したINPUT SOURCEが「INPUT B」の場合は、背景白で入力ソース名が表示されます。

ステレオモジュールのとき、左右で隣接していない入力ソースを選択している場合は、以下のような略称で左右に分割して入力ソースのFIXED PORT LABELを表示します。

ステレオモジュールのとき、左右で隣接していない入力ソースを選択している場合は、以下のような略称で左右に分割して入力ソースのFIXED PORT LABELを表示します。

|

入力ソース名 |

入力ソース名の略称 |

|

ANALOG |

AN |

|

Dante |

DA |

|

SLOT 1 |

S1 |

|

USB |

US |

|

ST IN 1 |

ST1 |

|

PLAYER |

PL |

ステレオモジュールのとき、マウント済みSB-16DがアサインされたDanteポートを選択した場合は、「#[ID] ポート番号」と表示します。

ステレオモジュールのとき、マウント済みSB-16DがアサインされたDanteポートを選択した場合は、「#[ID] ポート番号」と表示します。

また、バーチャルマウントされたSB-16Dの場合は、「#」の背景を黄色で表示します。

入力レベルに応じてインジケーターが以下の色でハイライト表示になります。また、ステレオモジュールのとき、2つのモジュールのインジケーターを左右に分けて表示します。

入力レベルに応じてインジケーターが以下の色でハイライト表示になります。また、ステレオモジュールのとき、2つのモジュールのインジケーターを左右に分けて表示します。

赤:−3dBFS、緑:−40dBFS

入力信号の位相(フェーズ)の設定状態を表示します。また、ステレオモジュールのとき、2つのモジュールの位相(フェーズ)の設定状態を左右に分けて表示します。

入力信号の位相(フェーズ)の設定状態を表示します。また、ステレオモジュールのとき、2つのモジュールの位相(フェーズ)の設定状態を左右に分けて表示します。

|

|

正相(ノーマル) |

|

|

逆相(リバース) |

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」のとき、−20dBのパッドの設定状態を表示します。オンのとき、アイコンがハイライト表示になります。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」のとき、−20dBのパッドの設定状態を表示します。オンのとき、アイコンがハイライト表示になります。

ステレオモジュールで入力ソースがL/Rチャンネルともに「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」の場合は、L/Rチャンネルで設定が異なるときはボタンの左右で色が違う状態になります。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」のとき、ファンタム電源(+48V)の設定状態を表示します。オンのとき、アイコンがハイライト表示になります。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」のとき、ファンタム電源(+48V)の設定状態を表示します。オンのとき、アイコンがハイライト表示になります。

ステレオモジュールで入力ソースがL/Rチャンネルともに「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」の場合は、L/Rチャンネルで設定が異なるときはボタンの左右で色が違う状態になります。

HPFの設定状態を表示します。オンのとき、アイコンがハイライト表示になります。

HPFの設定状態を表示します。オンのとき、アイコンがハイライト表示になります。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」のとき、Analog GAINノブが表示され、本機またはSB-16DのMIC/LINE入力端子からの入力レベル値を表示します。また、ステレオモジュールのとき、2つのモジュールのノブ表示と入力レベル値を表示します。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」のとき、Analog GAINノブが表示され、本機またはSB-16DのMIC/LINE入力端子からの入力レベル値を表示します。また、ステレオモジュールのとき、2つのモジュールのノブ表示と入力レベル値を表示します。

入力ソースが制御権のないSB-16Dの場合は、黒いノブで表示されて操作できません。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」以外のとき、D.TRIMノブが表示され、デジタルトリム値を表示します。また、ステレオモジュールのとき、2つのモジュールのノブ表示とデジタルトリム値を表示します。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」以外のとき、D.TRIMノブが表示され、デジタルトリム値を表示します。また、ステレオモジュールのとき、2つのモジュールのノブ表示とデジタルトリム値を表示します。

この部分をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中は、対応するLCDノブを使って、表示中のパラメーターを調節することができます。

この部分をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中は、対応するLCDノブを使って、表示中のパラメーターを調節することができます。

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (INPUT) 画面に切り換わります。(→「MODULE (INPUT) 画面」)

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (INPUT) 画面に切り換わります。(→「MODULE (INPUT) 画面」)

GATE/EXPANDER/DE-ESSERエリア

GATE/EXPANDER/DE-ESSERエリア

ダイナミクスエフェクトの特性グラフとゲインリダクションメーターを表示します。

ダイナミクスエフェクトの特性グラフとゲインリダクションメーターを表示します。

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (GATE/EXPANDER/DE-ESSER) 画面に切り換わります。(→「MODULE (GATE/EXPANDER/DE-ESSER) 画面」)

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (GATE/EXPANDER/DE-ESSER) 画面に切り換わります。(→「MODULE (GATE/EXPANDER/DE-ESSER) 画面」)

HPF/EQエリア

HPF/EQエリア

HPFとEQの周波数特性グラフを表示します。

HPFとEQの周波数特性グラフを表示します。

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (EQ) 画面に切り換わります。(→「MODULE (EQ) 画面」)

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (EQ) 画面に切り換わります。(→「MODULE (EQ) 画面」)

COMP/DUCKERエリア

COMP/DUCKERエリア

ダイナミクスエフェクトの特性グラフとゲインリダクションメーターを表示します。

ダイナミクスエフェクトの特性グラフとゲインリダクションメーターを表示します。

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (COMP/DUCKER) 画面に切り換わります。(→「MODULE (COMP/DUCKER) 画面」)

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (COMP/DUCKER) 画面に切り換わります。(→「MODULE (COMP/DUCKER) 画面」)

INSERTマーク表示

INSERTマーク表示

CH1-40モジュールのINSERTボタンがオンのとき、![]() マークを表示します。

マークを表示します。

レベルメーター

レベルメーター

設定されているMetering Pointの信号レベルを表示します。(→ 「METERING POINTタブ画面」、→ 「MODULE (OVERVIEW) 画面」)

メモ

選択したモジュールがステレオモジュールのとき、レベルメーターはステレオ表示になります。

選択したモジュールがステレオモジュールのとき、レベルメーターはステレオ表示になります。

各レベルメーターの最上部は、オーバーロードインジケーターです。信号レベルが−0.00026dBFS(16bitフルスケール値)以上のときに赤くハイライト表示します。

各レベルメーターの最上部は、オーバーロードインジケーターです。信号レベルが−0.00026dBFS(16bitフルスケール値)以上のときに赤くハイライト表示します。

レベルのオーバーロードが発生すると、バーメーター全体が赤くなります。

レベルのオーバーロードが発生すると、バーメーター全体が赤くなります。

レベルメーター下端の−60dBFS以下のエリアは、−70dBFS以上で点灯します。

レベルメーター下端の−60dBFS以下のエリアは、−70dBFS以上で点灯します。

SENDエリア

SENDエリア

MIX1-22バスおよびFX1-4バスへのSENDの設定状態を4つずつ表示します。また、Audio Follow Video機能のパラメーターも表示します。

MIX1-22バスおよびFX1-4バスへのSENDの設定状態を4つずつ表示します。また、Audio Follow Video機能のパラメーターも表示します。

.jpg)

.jpg)

MIX1-22モジュールおよびFX RTN1-4モジュールのMODULE LABEL Mainで設定したMODULE LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

MIX1-22モジュールおよびFX RTN1-4モジュールのMODULE LABEL Mainで設定したMODULE LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

MODULE LABEL Mainの表示モードが「USER」に設定されている場合に、該当モジュールのUSER MODULE LABELが未定義の場合は、「MIX 1」や「FX 1」のようなFIXED MODULE LABELを表示します。

MIX1-22バスおよびFX1-4バスへのPRE/POSTの設定状態を表示します。

MIX1-22バスおよびFX1-4バスへのPRE/POSTの設定状態を表示します。

|

表示なし |

POST設定 |

|

PRE |

PRE設定 |

AUXモードのMIX1-22バスおよびFX1-4バスへのアサイン状態およびSENDレベルを表示します。

AUXモードのMIX1-22バスおよびFX1-4バスへのアサイン状態およびSENDレベルを表示します。

|

MIX1-22バス |

オレンジ色にハイライト表示 |

|

FX1-4バス |

緑色にハイライト表示 |

アサイン状態がオフのときには、グレーアウト表示になります。

ステレオリンクされたMIXバスやFXバスの場合は、SENDレベルが2本のバーで表示されます。

GROUPモードのMIX1-22バスは、ON時に紫色でハイライト表示する角丸ボタンを表示します。ホーム画面では表示のみで、ON/OFFの切り換え操作はできません。

GROUPモードのMIX1-22バスは、ON時に紫色でハイライト表示する角丸ボタンを表示します。ホーム画面では表示のみで、ON/OFFの切り換え操作はできません。

SENDレベルをタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブを使って、表示中のSENDレベルを調節することができます。

SENDレベルをタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブを使って、表示中のSENDレベルを調節することができます。

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (SEND/PAN) 画面に切り換わります。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (SEND/PAN) 画面に切り換わります。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

HOMEキーを押しながらSENDレベルをタップすると、タップしたバスのSENDレベルを「0dB」に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

HOMEキーを押しながらSENDレベルをタップすると、タップしたバスのSENDレベルを「0dB」に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

![]() ボタン

ボタン

このボタンをタップすると、SENDエリアに表示するパラメーターの選択ウィンドウを表示します。

パラメーター選択ボタンをタップすると、選択されたパラメーター群をSENDエリアに表示します。

パラメーター選択ボタンをタップすると、選択されたパラメーター群をSENDエリアに表示します。

選択ウィンドウ左上の

選択ウィンドウ左上の ![]() ボタンをタップすると、ウィンドウを閉じます。

ボタンをタップすると、ウィンドウを閉じます。

![]() ボタンがオフ(

ボタンがオフ( ![]() )のとき、パラメーター選択ボタンをタップすると自動的にこのウィンドウを閉じます。

)のとき、パラメーター選択ボタンをタップすると自動的にこのウィンドウを閉じます。

![]() ボタンがオン(

ボタンがオン( ![]() )のとき、パラメーター選択ボタンをタップしてもこのウィンドウを閉じずに表示を維持します。

)のとき、パラメーター選択ボタンをタップしてもこのウィンドウを閉じずに表示を維持します。

AFVボタンをタップすると、SENDエリアにAudio Follow Video機能の代表的な4つのパラメーターを表示します。

AFVボタンをタップすると、SENDエリアにAudio Follow Video機能の代表的な4つのパラメーターを表示します。

.jpg)

選択モジュールのAudio Follow Video機能のON/OFFボタン

選択モジュールのAudio Follow Video機能のON/OFFボタン

このボタンをタップすると、選択したモジュールのAudio Follow Video機能のON/OFFが切り換わります。ONのとき、ボタンがハイライト表示になります。

このボタンをタップすると、選択したモジュールのAudio Follow Video機能のON/OFFが切り換わります。ONのとき、ボタンがハイライト表示になります。

AFV TRIGGER SOURCE SELECT画面で選択したAFV TRIGGER SOURCE名を表示します。

AFV TRIGGER SOURCE SELECT画面で選択したAFV TRIGGER SOURCE名を表示します。

WAIT

WAIT

AFV ONイベントを受けてから、フェードを開始するまでの時間を調節します。

RISE

RISE

AFV ONイベントを受けたときの、フェード開始からON LEVELに到達するまでのフェード時間を調節します。

FALL

FALL

AFV OFFイベントを受けたときの、フェード開始からOFF LEVELに到達するまでのフェード時間を調節します。

~

~ をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブを使って、表示中のパラメーターを調節することができます。

をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブを使って、表示中のパラメーターを調節することができます。

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (Audio Follow Video) 画面に切り換わります。(→「MODULE (Audio Follow Video) 画面」)

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (Audio Follow Video) 画面に切り換わります。(→「MODULE (Audio Follow Video) 画面」)

AUTO MIXERボタンをタップすると、CH1-16モジュールのSENDエリアにAUTO MIXER機能のパラメーターやメーターを表示します。このとき、CH1-16モジュール以外のモジュールのSENDエリアは空欄になります。

AUTO MIXERボタンをタップすると、CH1-16モジュールのSENDエリアにAUTO MIXER機能のパラメーターやメーターを表示します。このとき、CH1-16モジュール以外のモジュールのSENDエリアは空欄になります。

.jpg)

AUTO MIXER GROUPボタン

AUTO MIXER GROUPボタン

対応するチャンネルモジュールが属するAUTO MIXERグループ(A/B/C/D)の名前を表示します。

対応するチャンネルモジュールが属するAUTO MIXERグループ(A/B/C/D)の名前を表示します。

AUTO MIXER対象外のグループが選択されているとき、「---」を表示します。

TOP PRIORITY対象として選択されたグループの場合、ボタン左下に「TOP」のアイコンが表示されます。TOP PRIORITY設定がONのとき、この「TOP」アイコンがハイライトになります。

TOP PRIORITY対象として選択されたグループの場合、ボタン左下に「TOP」のアイコンが表示されます。TOP PRIORITY設定がONのとき、この「TOP」アイコンがハイライトになります。

グループのAUTO MIXER機能がOFFのときには、暗い色で表示されます。

グループのAUTO MIXER機能がOFFのときには、暗い色で表示されます。

このボタンをタップすると、AUTOMATIC MIXER画面に切り換わります。(→「AUTO MIXER機能」)

このボタンをタップすると、AUTOMATIC MIXER画面に切り換わります。(→「AUTO MIXER機能」)

AUTO MIXER GAINレベルメーター

AUTO MIXER GAINレベルメーター

AUTO MIXERにより自動調整されたGAINレベルを表示します。

AUTO MIXER GATEインジケーター

AUTO MIXER GATEインジケーター

AUTO MIXER内の該当チャンネルのGATEが閉じているかどうかを示すインジケーターです。

AUTO MIXERへの入力レベルが−90dB以下でGATEが閉じているときに点灯、AUTO MIXERへの入力レベルが−84dB以上でGATEが開いているときに消灯します。

AUTO MIXER WEIGHT設定値インジケーター

AUTO MIXER WEIGHT設定値インジケーター

AUTO MIXERのWEIGHT値を表示します。

AUTO MIXERのWEIGHT値を表示します。

このエリアをタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブ(水色で点灯)を使って、表示中のWEIGHT値を調整することができます。

このエリアをタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブ(水色で点灯)を使って、表示中のWEIGHT値を調整することができます。

SEND/PANボタン

SEND/PANボタン

このボタンをタップすると、MODULE (SEND/PAN) 画面に切り換わります。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

BUS ASGNボタン(

BUS ASGNボタン( ![]() )

)

このボタンをタップすると、通常表示からBUS ASSIGN表示に切り換わります。

このボタンをタップすると、通常表示からBUS ASSIGN表示に切り換わります。

MIX1-22バス/FX1-4バス/MAIN L/RバスへのSENDの設定状態を下記のように表示します。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

MIX1-22バス/FX1-4バス/MAIN L/RバスへのSENDの設定状態を下記のように表示します。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

|

アイコン |

SEND ON/OFF |

PRE/POST |

|

|

ON |

POST |

|

|

ON |

PRE |

|

|

OFF |

POST |

|

|

OFF |

PRE |

MIX1-22モジュールのBUSモードの設定状態を下記のように表示します。(→「BUS CONFIGタブ画面」)

MIX1-22モジュールのBUSモードの設定状態を下記のように表示します。(→「BUS CONFIGタブ画面」)

|

アイコン |

内容 |

|

|

BUSモードが「AUX」のMIX1-22モジュール |

|

|

BUSモードが「GROUP」のMIX1-22モジュール |

|

|

MIX1-22モジュールのStereo Link設定のオン |

BUS ASSIGN表示を表示中に

BUS ASSIGN表示を表示中に ![]() ボタンをタップすると、通常表示に戻ります。

ボタンをタップすると、通常表示に戻ります。

PANエリア

PANエリア

MAIN L/Rバスに送り出す信号のパン/バランスの設定状態とMAIN L/Rバスへのアサイン状態を表示します。

MAIN L/Rバスに送り出す信号のパン/バランスの設定状態とMAIN L/Rバスへのアサイン状態を表示します。

この部分をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中は、対応するLCDノブを使って、送り出す信号のパン/バランスを調節することができます。

この部分をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中は、対応するLCDノブを使って、送り出す信号のパン/バランスを調節することができます。

HOMEキーを押しながらこの部分をタップすると、タップしたパン/バランスの設定を中央(C)に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

HOMEキーを押しながらこの部分をタップすると、タップしたパン/バランスの設定を中央(C)に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、MODULE (SEND/PAN) 画面に切り換わります。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、MODULE (SEND/PAN) 画面に切り換わります。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

上段左側には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Subで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。

上段左側には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Subで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。

初期設定では、FIXED MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

上段右側の上部にMute Groupへのアサイン状態、下部にDCAへのアサイン状態を表示します。アサインされているMute Group番号は赤い数字、アサインされているDCA番号は黄色い数字で表示します。

上段右側の上部にMute Groupへのアサイン状態、下部にDCAへのアサイン状態を表示します。アサインされているMute Group番号は赤い数字、アサインされているDCA番号は黄色い数字で表示します。

Mute Groupへのアサイン状態の変更は、「Mute Group Assignタブ画面」または「MODULE (OVERVIEW) 画面」で行います。

DCAへのアサイン状態の変更は、「DCA Assignタブ画面」または「MODULE (OVERVIEW) 画面」で行います。

下段には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Mainで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。初期設定では、USER MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

下段には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Mainで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。初期設定では、USER MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

MODULE LABELエリアの背景色は、アサインされているモジュールの設定色になります。モジュール設定色の変更は、「モジュール設定色の変更方法」で行います。

MODULE LABELエリアの背景色は、アサインされているモジュールの設定色になります。モジュール設定色の変更は、「モジュール設定色の変更方法」で行います。

このエリアをタップすると、MODULE (OVERVIEW) 画面に切り換わります。(→「MODULE (OVERVIEW) 画面」)

このエリアをタップすると、MODULE (OVERVIEW) 画面に切り換わります。(→「MODULE (OVERVIEW) 画面」)

メモ

MODULE LABEL MainおよびMODULE LABEL Subの表示モードは、以下の3種類です。

MODULE LABEL MainおよびMODULE LABEL Subの表示モードは、以下の3種類です。

|

表示モード |

内容 |

|

USER MODULE LABEL |

ユーザーが設定したモジュール名 |

|

FIXED MODULE LABEL |

「CH1」や「MIX1」のようなモジュールごとに決められたモジュール名 |

|

PORT LABEL |

入出力端子名 |

USER MODULE LABELの登録は、MODULE LABEL画面で行います。(→「USER MODULE LABELの登録/編集方法」)

USER MODULE LABELの登録は、MODULE LABEL画面で行います。(→「USER MODULE LABELの登録/編集方法」)

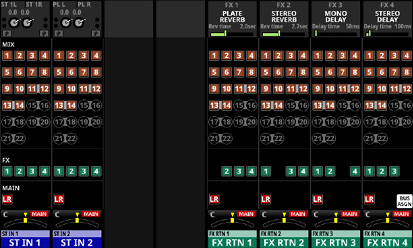

ST IN1-2モジュール/FX RTN1-4モジュールのホーム画面

[ホーム画面・ST IN1-2/FX RTN1-4モジュール]

.jpg)

[ホーム画面・ST IN1-2/FX RTN1-4モジュール詳細]

INPUTエリア

INPUTエリア

選択した入力ソースの入力の設定状態を表示します。

選択した入力ソースの入力の設定状態を表示します。

.jpg)

[入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」以外のときのINPUTエリア表示]

.jpg)

[入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」のときのINPUTエリア表示]

入力ソース名を表示します。

入力ソース名を表示します。

PORT LABELの表示モードが「USER」に設定されている場合は、USER PORT LABEL(ユーザーが設定した端子名)を表示します。USER PORT LABELが未定義の場合には、FIXED PORT LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

PORT LABELの表示モードが「USER」に設定されている場合は、USER PORT LABEL(ユーザーが設定した端子名)を表示します。USER PORT LABELが未定義の場合には、FIXED PORT LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

PORT LABELの表示モードが「FIXED」に設定されている場合は、FIXED PORT LABEL(「ANALOG 1」や「Dante 1」のような端子ごとに決められた端子名)を表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

PORT LABELの表示モードが「FIXED」に設定されている場合は、FIXED PORT LABEL(「ANALOG 1」や「Dante 1」のような端子ごとに決められた端子名)を表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

マウント済みSB-16DがアサインされたDanteポートを選択した場合は、「SB#[ID] ポート番号」と表示します。

マウント済みSB-16DがアサインされたDanteポートを選択した場合は、「SB#[ID] ポート番号」と表示します。

また、バーチャルマウントされたSB-16Dの場合は、ポート名左下に ![]() マークを表示します。

マークを表示します。

ステレオモジュールのとき、左右で隣接していない入力ソースを選択している場合は、以下のような略称で左右に分割して入力ソースのFIXED PORT LABELを表示します。

ステレオモジュールのとき、左右で隣接していない入力ソースを選択している場合は、以下のような略称で左右に分割して入力ソースのFIXED PORT LABELを表示します。

|

入力ソース名 |

入力ソース名の略称 |

|

ANALOG |

AN |

|

Dante |

DA |

|

SLOT 1 |

S1 |

|

USB |

US |

|

ST IN 1 |

ST1 |

|

PLAYER |

PL |

ステレオモジュールのとき、マウント済みSB-16DがアサインされたDanteポートを選択した場合は、「#[ID] ポート番号」と表示します。

ステレオモジュールのとき、マウント済みSB-16DがアサインされたDanteポートを選択した場合は、「#[ID] ポート番号」と表示します。

また、バーチャルマウントされたSB-16Dの場合は、「#」の背景を黄色で表示します。

入力レベルに応じてインジケーターが以下の色でハイライト表示になります。

入力レベルに応じてインジケーターが以下の色でハイライト表示になります。

赤:−3dBFS、緑:−40dBFS

入力信号の位相(フェーズ)の設定状態を表示します。

入力信号の位相(フェーズ)の設定状態を表示します。

|

|

正相(ノーマル) |

|

|

逆相(リバース) |

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」以外のとき、D.TRIMノブが表示され、デジタルトリム値を表示します。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」以外のとき、D.TRIMノブが表示され、デジタルトリム値を表示します。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」のとき、−20dBのパッドの設定状態を表示します。オンのとき、アイコンがハイライト表示になります。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」のとき、−20dBのパッドの設定状態を表示します。オンのとき、アイコンがハイライト表示になります。

ステレオモジュールで入力ソースがL/Rチャンネルともに「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」の場合は、Lチャンネルの設定を表示します。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」のとき、ファンタム電源(+48V)の設定状態を表示します。オンのとき、アイコンがハイライト表示になります。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」のとき、ファンタム電源(+48V)の設定状態を表示します。オンのとき、アイコンがハイライト表示になります。

ステレオモジュールで入力ソースがL/Rチャンネルともに「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」の場合は、Lチャンネルの設定を表示します。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」のとき、2つのAnalog GAINノブが表示され、本機またはSB-16DのMIC/LINE入力端子からの入力レベル値を2つ表示します。

選択したモジュールの入力ソースが「ANALOG」または「内蔵Dante経由で接続されたSB-16D」のとき、2つのAnalog GAINノブが表示され、本機またはSB-16DのMIC/LINE入力端子からの入力レベル値を2つ表示します。

入力ソースが制御権のないSB-16Dの場合は、黒いノブで表示されて操作できません。

この部分をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中は、対応するLCDノブを使って、表示中のパラメーターを調節することができます。

この部分をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中は、対応するLCDノブを使って、表示中のパラメーターを調節することができます。

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (INPUT) 画面に切り換わります。(→「MODULE (INPUT) 画面」)

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (INPUT) 画面に切り換わります。(→「MODULE (INPUT) 画面」)

FXエリア

FXエリア

エフェクト名とメインのエフェクトパラメーターを表示します。

エフェクト名とメインのエフェクトパラメーターを表示します。

この部分をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中は、対応するLCDノブを使って、表示中のエフェクトパラメーターを調節することができます。

この部分をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中は、対応するLCDノブを使って、表示中のエフェクトパラメーターを調節することができます。

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (FX) 画面に切り換わります。(→「MODULE (FX) 画面」)

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (FX) 画面に切り換わります。(→「MODULE (FX) 画面」)

MODULE (FX) 画面のFX SEND MUTEボタンがオンのとき、FX RTN1-4モジュールのホーム画面でも赤くハイライト表示されます。

MODULE (FX) 画面のFX SEND MUTEボタンがオンのとき、FX RTN1-4モジュールのホーム画面でも赤くハイライト表示されます。

EQエリア

EQエリア

EQの周波数特性グラフを表示します。

EQの周波数特性グラフを表示します。

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (EQ) 画面に切り換わります。(→「MODULE (EQ) 画面」)

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (EQ) 画面に切り換わります。(→「MODULE (EQ) 画面」)

レベルメーター

レベルメーター

設定されているMetering Pointの信号レベルを表示します。(→ 「METERING POINTタブ画面」、→ 「ST IN1-2モジュールのMODULE (OVERVIEW) 画面」、→ 「FX RTN1-4モジュールのMODULE (OVERVIEW) 画面」)

メモ

ST IN1-2モジュール/FX RTN 1-4モジュールはステレオモジュールのため、レベルメーターはステレオ表示になります。

ST IN1-2モジュール/FX RTN 1-4モジュールはステレオモジュールのため、レベルメーターはステレオ表示になります。

レベルメーターの最上部は、オーバーロードインジケーターです。信号レベルが−0.00026dBFS(16bitフルスケール値)以上のときに赤くハイライト表示します。

レベルメーターの最上部は、オーバーロードインジケーターです。信号レベルが−0.00026dBFS(16bitフルスケール値)以上のときに赤くハイライト表示します。

レベルのオーバーロードが発生すると、バーメーター全体が赤くなります。

レベルのオーバーロードが発生すると、バーメーター全体が赤くなります。

レベルメーター下端の−60dBFS以下のエリアは、−70dBFS以上で点灯します。

レベルメーター下端の−60dBFS以下のエリアは、−70dBFS以上で点灯します。

SENDエリア

SENDエリア

MIX1-22バスおよびFX1-4バスへのSENDの設定状態を4つずつ表示します。また、Audio Follow Video機能のパラメーターも表示します。

MIX1-22バスおよびFX1-4バスへのSENDの設定状態を4つずつ表示します。また、Audio Follow Video機能のパラメーターも表示します。

1.jpg)

1.jpg)

MIX1-22モジュールおよびFX RTN1-4モジュールのMODULE LABEL Mainで設定したMODULE LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

MIX1-22モジュールおよびFX RTN1-4モジュールのMODULE LABEL Mainで設定したMODULE LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

MODULE LABEL Mainの表示モードが「USER」に設定されている場合に、該当モジュールのUSER MODULE LABELが未定義の場合は、「MIX 1」や「FX 1」のようなFIXED MODULE LABELを表示します。

MIX1-22バスおよびFX1-4バスへのPRE/POSTの設定状態を表示します。

MIX1-22バスおよびFX1-4バスへのPRE/POSTの設定状態を表示します。

|

表示なし |

POST設定 |

|

PRE |

PRE設定 |

AUXモードのMIX1-22バスおよびFX1-4バスへのアサイン状態およびSENDレベルを表示します。

AUXモードのMIX1-22バスおよびFX1-4バスへのアサイン状態およびSENDレベルを表示します。

|

MIX1-22バス |

オレンジ色にハイライト表示 |

|

FX1-4バス |

緑色にハイライト表示 |

アサイン状態がオフのときには、グレーアウト表示になります。

ステレオリンクされたMIXバスやFXバスの場合は、SENDレベルが2本のバーで表示されます。

GROUPモードのMIX1-22バスは、ON時に紫色でハイライト表示する角丸ボタンを表示します。ホーム画面では表示のみで、ON/OFFの切り換え操作はできません。

GROUPモードのMIX1-22バスは、ON時に紫色でハイライト表示する角丸ボタンを表示します。ホーム画面では表示のみで、ON/OFFの切り換え操作はできません。

FX RTNモジュールのFX1-4エリアには、

FX RTNモジュールのFX1-4エリアには、 /

/ /

/ は表示されません。

は表示されません。

.jpg)

SENDレベルをタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブを使って、表示中のSENDレベルを調節することができます。

SENDレベルをタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブを使って、表示中のSENDレベルを調節することができます。

HOMEキーを押しながらSENDレベルをタップすると、タップしたバスのSENDレベルを「0dB」に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

HOMEキーを押しながらSENDレベルをタップすると、タップしたバスのSENDレベルを「0dB」に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

![]() ボタン

ボタン

このボタンをタップすると、SENDエリアに表示するパラメーターの選択ウィンドウを表示します。

パラメーター選択ボタンをタップすると、選択されたパラメーター群をSENDエリアに表示します。

パラメーター選択ボタンをタップすると、選択されたパラメーター群をSENDエリアに表示します。

選択ウィンドウ左上の

選択ウィンドウ左上の ![]() ボタンをタップすると、ウィンドウを閉じます。

ボタンをタップすると、ウィンドウを閉じます。

![]() ボタンがオフ(

ボタンがオフ( ![]() )のとき、パラメーター選択ボタンをタップすると自動的にこのウィンドウを閉じます。

)のとき、パラメーター選択ボタンをタップすると自動的にこのウィンドウを閉じます。

![]() ボタンがオン(

ボタンがオン( ![]() )のとき、パラメーター選択ボタンをタップしてもこのウィンドウを閉じずに表示を維持します。

)のとき、パラメーター選択ボタンをタップしてもこのウィンドウを閉じずに表示を維持します。

AFVボタンをタップすると、SENDエリアにAudio Follow Video機能の代表的な4つのパラメーターを表示します。

AFVボタンをタップすると、SENDエリアにAudio Follow Video機能の代表的な4つのパラメーターを表示します。

1.jpg)

選択モジュールのAudio Follow Video機能のON/OFFボタン

選択モジュールのAudio Follow Video機能のON/OFFボタン

このボタンをタップすると、選択したモジュールのAudio Follow Video機能のON/OFFが切り換わります。ONのとき、ボタンがハイライト表示になります。

このボタンをタップすると、選択したモジュールのAudio Follow Video機能のON/OFFが切り換わります。ONのとき、ボタンがハイライト表示になります。

AFV TRIGGER SOURCE SELECT画面で選択したAFV TRIGGER SOURCE名を表示します。

AFV TRIGGER SOURCE SELECT画面で選択したAFV TRIGGER SOURCE名を表示します。

WAIT

WAIT

AFV ONイベントを受けてから、フェードを開始するまでの時間を調節します。

RISE

RISE

AFV ONイベントを受けたときの、フェード開始からON LEVELに到達するまでのフェード時間を調節します。

FALL

FALL

AFV OFFイベントを受けたときの、フェード開始からOFF LEVELに到達するまでのフェード時間を調節します。

~

~ をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブを使って、表示中のパラメーターを調節することができます。

をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブを使って、表示中のパラメーターを調節することができます。

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (Audio Follow Video) 画面に切り換わります。(→「MODULE (Audio Follow Video) 画面」)

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (Audio Follow Video) 画面に切り換わります。(→「MODULE (Audio Follow Video) 画面」)

AUTO MIXERボタンをタップすると、CH1-16モジュールのSENDエリアにAUTO MIXER機能のパラメーターやメーターを表示します。このとき、CH1-16モジュール以外のモジュールのSENDエリアは空欄になります。

AUTO MIXERボタンをタップすると、CH1-16モジュールのSENDエリアにAUTO MIXER機能のパラメーターやメーターを表示します。このとき、CH1-16モジュール以外のモジュールのSENDエリアは空欄になります。

SEND/PANボタン

SEND/PANボタン

このボタンをタップすると、MODULE (SEND/PAN) 画面に切り換わります。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

BUS ASGNボタン(

BUS ASGNボタン( ![]() )

)

このボタンをタップすると、通常表示からBUS ASSIGN表示に切り換わります。

このボタンをタップすると、通常表示からBUS ASSIGN表示に切り換わります。

MIX1-22バス/FX1-4バス/MAIN L/RバスへのSENDの設定状態を下記のように表示します。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

MIX1-22バス/FX1-4バス/MAIN L/RバスへのSENDの設定状態を下記のように表示します。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

|

アイコン |

SEND ON/OFF |

PRE/POST |

|

|

ON |

POST |

|

|

ON |

PRE |

|

|

OFF |

POST |

|

|

OFF |

PRE |

MIX1-22モジュールのBUSモードの設定状態を下記のように表示します。(→「BUS CONFIGタブ画面」)

MIX1-22モジュールのBUSモードの設定状態を下記のように表示します。(→「BUS CONFIGタブ画面」)

|

アイコン |

内容 |

|

|

BUSモードが「AUX」のMIX1-22モジュール |

|

|

BUSモードが「GROUP」のMIX1-22モジュール |

|

|

MIX1-22モジュールのStereo Link設定のオン |

BUS ASSIGN表示を表示中に

BUS ASSIGN表示を表示中に ![]() ボタンをタップすると、通常表示に戻ります。

ボタンをタップすると、通常表示に戻ります。

PANエリア

PANエリア

MAIN L/Rバスに送り出す信号のパン/バランスの設定状態とMAIN L/Rバスへのアサイン状態を表示します。

MAIN L/Rバスに送り出す信号のパン/バランスの設定状態とMAIN L/Rバスへのアサイン状態を表示します。

この部分をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中は、対応するLCDノブを使って、送り出す信号のパン/バランスを調節することができます。

この部分をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中は、対応するLCDノブを使って、送り出す信号のパン/バランスを調節することができます。

HOMEキーを押しながらこの部分をタップすると、タップしたパン/バランスの設定を中央(C)に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

HOMEキーを押しながらこの部分をタップすると、タップしたパン/バランスの設定を中央(C)に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、MODULE (SEND/PAN) 画面に切り換わります。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、MODULE (SEND/PAN) 画面に切り換わります。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

MODULE LABELエリア

MODULE LABELエリア

上段左側には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Subで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。初期設定では、FIXED MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

上段左側には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Subで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。初期設定では、FIXED MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

上段右側の上部にMute Groupへのアサイン状態、下部にDCAへのアサイン状態を表示します。アサインされているMute Group番号は赤い数字、アサインされているDCA番号は黄色い数字で表示します。

上段右側の上部にMute Groupへのアサイン状態、下部にDCAへのアサイン状態を表示します。アサインされているMute Group番号は赤い数字、アサインされているDCA番号は黄色い数字で表示します。

Mute Groupへのアサイン状態の変更は、「Mute Group Assignタブ画面」または「MODULE (OVERVIEW) 画面」で行います。

DCAへのアサイン状態の変更は、「DCA Assignタブ画面」または「MODULE (OVERVIEW) 画面」で行います。

下段には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Mainで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。初期設定では、USER MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

下段には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Mainで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。初期設定では、USER MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

MODULE LABELエリアの背景色は、アサインされているモジュールの設定色になります。モジュール設定色の変更は、「モジュール設定色の変更方法」で行います。

MODULE LABELエリアの背景色は、アサインされているモジュールの設定色になります。モジュール設定色の変更は、「モジュール設定色の変更方法」で行います。

このエリアをタップすると、MODULE (OVERVIEW) 画面に切り換わります。(→「ST IN1-2モジュールのMODULE (OVERVIEW) 画面」)

このエリアをタップすると、MODULE (OVERVIEW) 画面に切り換わります。(→「ST IN1-2モジュールのMODULE (OVERVIEW) 画面」)

メモ

MODULE LABEL MainおよびMODULE LABEL Subの表示モードは、以下の3種類です。

MODULE LABEL MainおよびMODULE LABEL Subの表示モードは、以下の3種類です。

|

表示モード |

内容 |

|

USER MODULE LABEL |

ユーザーが設定したモジュール名 |

|

FIXED MODULE LABEL |

「CH1」や「MIX1」のようなモジュールごとに決められたモジュール名 |

|

PORT LABEL |

入出力端子名 |

USER MODULE LABELの登録は、MODULE LABEL画面で行います。(→「USER MODULE LABELの登録/編集方法」)

USER MODULE LABELの登録は、MODULE LABEL画面で行います。(→「USER MODULE LABELの登録/編集方法」)

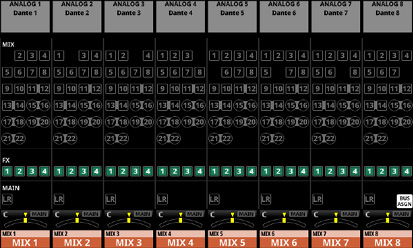

MIX1-22モジュール/MAIN L/Rマスターモジュールのホーム画面

[ホーム画面・MIX1-22モジュール/MAIN L/Rマスターモジュール]

.jpg)

[ホーム画面・MIX1-22モジュール/MAIN L/Rマスターモジュール詳細]

OUTPUTエリア

OUTPUTエリア

PORT LABELの表示モードが「USER」に設定されている場合、USER PORT LABEL(ユーザーが設定した端子名)を表示します。USER PORT LABELが未定義の場合は、FIXED PORT LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

PORT LABELの表示モードが「USER」に設定されている場合、USER PORT LABEL(ユーザーが設定した端子名)を表示します。USER PORT LABELが未定義の場合は、FIXED PORT LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

PORT LABELの表示モードが「FIXED」に設定されている場合、FIXED PORT LABEL(「ANALOG 1」や「Dante 1」のような端子ごとに決められた端子名)を表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

PORT LABELの表示モードが「FIXED」に設定されている場合、FIXED PORT LABEL(「ANALOG 1」や「Dante 1」のような端子ごとに決められた端子名)を表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

出力ポートのアサイン状態を表示します。

出力ポートのアサイン状態を表示します。

マウント済みSB-16DがアサインされたDanteポートを選択した場合は、「SB#[ID] ポート番号」と表示します。

マウント済みSB-16DがアサインされたDanteポートを選択した場合は、「SB#[ID] ポート番号」と表示します。

また、バーチャルマウントされたSB-16Dの場合は、ポート名左に ![]() マークを表示します。

マークを表示します。

ステレオモジュールのとき、以下のような略称で左右に分割して出力ポートのFIXED PORT LABELを表示します。

ステレオモジュールのとき、以下のような略称で左右に分割して出力ポートのFIXED PORT LABELを表示します。

|

出力ポート名 |

出力ポート名の略称 |

|

ANALOG |

AN |

|

RECORDER |

RE |

|

Dante |

DA |

|

SLOT 1 |

S1 |

|

SLOT 2 |

S2 |

|

USB |

US |

ステレオモジュールのとき、マウント済みSB-16DがアサインされたDanteポートを選択した場合は、「#[ID] ポート番号」と表示します。

ステレオモジュールのとき、マウント済みSB-16DがアサインされたDanteポートを選択した場合は、「#[ID] ポート番号」と表示します。

また、バーチャルマウントされたSB-16Dの場合は、「#」の背景を黄色で表示します。

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (OUTPUT) 画面に切り換わります。(→「MODULE (OUTPUT) 画面」)

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (OUTPUT) 画面に切り換わります。(→「MODULE (OUTPUT) 画面」)

EQエリア

EQエリア

EQの周波数特性グラフを表示します。

EQの周波数特性グラフを表示します。

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (EQ) 画面に切り換わります。(→「MODULE (EQ) 画面」)

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (EQ) 画面に切り換わります。(→「MODULE (EQ) 画面」)

GEQエリア

GEQエリア

GEQの周波数特性グラフを表示します。

GEQの周波数特性グラフを表示します。

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (GEQ) 画面に切り換わります。(→「MODULE (GEQ) 画面」)

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (GEQ) 画面に切り換わります。(→「MODULE (GEQ) 画面」)

COMP/DUCKERエリア

COMP/DUCKERエリア

ダイナミクスエフェクトの特性グラフとゲインリダクションメーターを表示します。

ダイナミクスエフェクトの特性グラフとゲインリダクションメーターを表示します。

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (COMP/DUCKER) 画面に切り換わります。(→「MODULE (COMP/DUCKER) 画面」)

この部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (COMP/DUCKER) 画面に切り換わります。(→「MODULE (COMP/DUCKER) 画面」)

INSERTマーク表示

INSERTマーク表示

MIX1-22モジュールおよびMAIN L/RマスターモジュールのINSERTボタンがオンのとき、![]() マークを表示します。

マークを表示します。

レベルメーター

レベルメーター

設定されているMetering Pointの信号レベルを表示します。(→ 「METERING POINTタブ画面」、→ 「MIX1-22モジュール/MAIN L/RマスターモジュールのMODULE (OVERVIEW) 画面」)

メモ

選択したモジュールがステレオモジュールのとき、レベルメーターはステレオ表示になります。

選択したモジュールがステレオモジュールのとき、レベルメーターはステレオ表示になります。

各レベルメーターの最上部は、オーバーロードインジケーターです。信号レベルが−0.00026dBFS(16bitフルスケール値)以上のときに赤くハイライト表示します。

各レベルメーターの最上部は、オーバーロードインジケーターです。信号レベルが−0.00026dBFS(16bitフルスケール値)以上のときに赤くハイライト表示します。

レベルのオーバーロードが発生すると、バーメーター全体が赤くなります。

レベルのオーバーロードが発生すると、バーメーター全体が赤くなります。

レベルメーター下端の−60dBFS以下のエリアは、−70dBFS以上で点灯します。

レベルメーター下端の−60dBFS以下のエリアは、−70dBFS以上で点灯します。

SENDエリア

SENDエリア

MIX1-22バスおよびFX1-4バスへのSENDの設定状態を4つずつ表示します。また、Audio Follow Video機能のパラメーターも表示します。

MIX1-22バスおよびFX1-4バスへのSENDの設定状態を4つずつ表示します。また、Audio Follow Video機能のパラメーターも表示します。

.jpg)

2.jpg)

MIX1-22モジュールおよびFX RTN1-4モジュールのMODULE LABEL Mainで設定したMODULE LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

MIX1-22モジュールおよびFX RTN1-4モジュールのMODULE LABEL Mainで設定したMODULE LABELを表示します。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

MODULE LABEL Mainの表示モードが「USER」に設定されている場合に、該当モジュールのUSER MODULE LABELが未定義の場合は、「MIX 1」や「FX 1」のようなFIXED MODULE LABELを表示します。

MIX1-22バスおよびFX1-4バスへのPRE/POSTの設定状態を表示します。

MIX1-22バスおよびFX1-4バスへのPRE/POSTの設定状態を表示します。

|

表示なし |

POST設定 |

|

PRE |

PRE設定 |

AUXモードのMIX1-22バスおよびFX1-4バスへのアサイン状態およびSENDレベルを表示します。

AUXモードのMIX1-22バスおよびFX1-4バスへのアサイン状態およびSENDレベルを表示します。

|

MIX1-22バス |

オレンジ色にハイライト表示 |

|

FX1-4バス |

緑色にハイライト表示 |

アサイン状態がオフのときには、グレーアウト表示になります。

ステレオリンクされたMIXバスやFXバスの場合は、SENDレベルが2本のバーで表示されます。

GROUPモードのMIX1-22バスは、ON時に紫色でハイライト表示する角丸ボタンを表示します。ホーム画面では表示のみで、ON/OFFの切り換え操作はできません。

GROUPモードのMIX1-22バスは、ON時に紫色でハイライト表示する角丸ボタンを表示します。ホーム画面では表示のみで、ON/OFFの切り換え操作はできません。

該当するモジュール自身のバスエリアには、

該当するモジュール自身のバスエリアには、 /

/ /

/ は表示されません。また、MAIN L/RマスターモジュールのFX1-4エリアには、

は表示されません。また、MAIN L/RマスターモジュールのFX1-4エリアには、 /

/ /

/ は表示されません。

は表示されません。

.jpg)

SENDレベルをタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブを使って、表示中のSENDレベルを調節することができます。

SENDレベルをタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブを使って、表示中のSENDレベルを調節することができます。

HOMEキーを押しながらSENDレベルをタップすると、タップしたバスのSENDレベルを「0dB」に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

HOMEキーを押しながらSENDレベルをタップすると、タップしたバスのSENDレベルを「0dB」に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

![]() ボタン

ボタン

このボタンをタップすると、SENDエリアに表示するパラメーターの選択ウィンドウを表示します。

パラメーター選択ボタンをタップすると、選択されたパラメーター群をSENDエリアに表示します。

パラメーター選択ボタンをタップすると、選択されたパラメーター群をSENDエリアに表示します。

選択ウィンドウ左上の

選択ウィンドウ左上の ![]() ボタンをタップすると、ウィンドウを閉じます。

ボタンをタップすると、ウィンドウを閉じます。

![]() ボタンがオフ(

ボタンがオフ( ![]() )のとき、パラメーター選択ボタンをタップすると自動的にこのウィンドウを閉じます。

)のとき、パラメーター選択ボタンをタップすると自動的にこのウィンドウを閉じます。

![]() ボタンがオン(

ボタンがオン( ![]() )のとき、パラメーター選択ボタンをタップしてもこのウィンドウを閉じずに表示を維持します。

)のとき、パラメーター選択ボタンをタップしてもこのウィンドウを閉じずに表示を維持します。

AFVボタンをタップすると、SENDエリアにAudio Follow Video機能の代表的な4つのパラメーターを表示します。

AFVボタンをタップすると、SENDエリアにAudio Follow Video機能の代表的な4つのパラメーターを表示します。

.jpg)

選択モジュールのAudio Follow Video機能のON/OFFボタン

選択モジュールのAudio Follow Video機能のON/OFFボタン

このボタンをタップすると、選択したモジュールのAudio Follow Video機能のON/OFFが切り換わります。ONのとき、ボタンがハイライト表示になります。

このボタンをタップすると、選択したモジュールのAudio Follow Video機能のON/OFFが切り換わります。ONのとき、ボタンがハイライト表示になります。

AFV TRIGGER SOURCE SELECT画面で選択したAFV TRIGGER SOURCE名を表示します。

AFV TRIGGER SOURCE SELECT画面で選択したAFV TRIGGER SOURCE名を表示します。

WAIT

WAIT

AFV ONイベントを受けてから、フェードを開始するまでの時間を調節します。

RISE

RISE

AFV ONイベントを受けたときの、フェード開始からON LEVELに到達するまでのフェード時間を調節します。

FALL

FALL

AFV OFFイベントを受けたときの、フェード開始からOFF LEVELに到達するまでのフェード時間を調節します。

~

~ をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブを使って、表示中のパラメーターを調節することができます。

をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中に、対応するLCDノブを使って、表示中のパラメーターを調節することができます。

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (Audio Follow Video) 画面に切り換わります。(→「MODULE (Audio Follow Video) 画面」)

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、選択したモジュールのMODULE (Audio Follow Video) 画面に切り換わります。(→「MODULE (Audio Follow Video) 画面」)

AUTO MIXERボタンをタップすると、CH1-16モジュールのSENDエリアにAUTO MIXER機能のパラメーターやメーターを表示します。このとき、CH1-16モジュール以外のモジュールのSENDエリアは空欄になります。

AUTO MIXERボタンをタップすると、CH1-16モジュールのSENDエリアにAUTO MIXER機能のパラメーターやメーターを表示します。このとき、CH1-16モジュール以外のモジュールのSENDエリアは空欄になります。

SEND/PANボタン

SEND/PANボタン

このボタンをタップすると、MODULE (SEND/PAN) 画面に切り換わります。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

BUS ASGNボタン(

BUS ASGNボタン( ![]() )

)

このボタンをタップすると、通常表示からBUS ASSIGN表示に切り換わります。

このボタンをタップすると、通常表示からBUS ASSIGN表示に切り換わります。

MIX1-22バス/FX1-4バス/MAIN L/RバスへのSENDの設定状態を下記のように表示します。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

MIX1-22バス/FX1-4バス/MAIN L/RバスへのSENDの設定状態を下記のように表示します。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

|

アイコン |

SEND ON/OFF |

PRE/POST |

|

|

ON |

POST |

|

|

ON |

PRE |

|

|

OFF |

POST |

|

|

OFF |

PRE |

MIX1-22モジュールのBUSモードの設定状態を下記のように表示します。(→「BUS CONFIGタブ画面」)

MIX1-22モジュールのBUSモードの設定状態を下記のように表示します。(→「BUS CONFIGタブ画面」)

|

アイコン |

内容 |

|

|

BUSモードが「AUX」のMIX1-22モジュール |

|

|

BUSモードが「GROUP」のMIX1-22モジュール |

|

|

MIX1-22モジュールのStereo Link設定のオン |

BUS ASSIGN表示を表示中に

BUS ASSIGN表示を表示中に ![]() ボタンをタップすると、通常表示に戻ります。

ボタンをタップすると、通常表示に戻ります。

PANエリア(MIX1-22モジュールのみ)

PANエリア(MIX1-22モジュールのみ)

MAIN L/Rバスに送り出す信号のパン/バランスの設定状態とMAIN L/Rバスへのアサイン状態を表示します。

MAIN L/Rバスに送り出す信号のパン/バランスの設定状態とMAIN L/Rバスへのアサイン状態を表示します。

この部分をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中は、対応するLCDノブを使って、送り出す信号の定位/バランスを調節することができます。

この部分をタップすると、選択枠を表示します。選択枠を表示中は、対応するLCDノブを使って、送り出す信号の定位/バランスを調節することができます。

HOMEキーを押しながらこの部分をタップすると、タップしたパン/バランスの設定を中央(C)に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

HOMEキーを押しながらこの部分をタップすると、タップしたパン/バランスの設定を中央(C)に設定します。(→「第16章 ショートカット操作の一覧表」)

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、MODULE (SEND/PAN) 画面に切り換わります。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

選択枠を表示中にこの部分をタップすると、MODULE (SEND/PAN) 画面に切り換わります。(→「MODULE (SEND/PAN) 画面」)

上段左側には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Subで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。

上段左側には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Subで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。

初期設定では、FIXED MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

上段右側の上部にMute Groupへのアサイン状態、下部にDCAへのアサイン状態を表示します。アサインされているMute Group番号は赤い数字、アサインされているDCA番号は黄色い数字で表示します。

上段右側の上部にMute Groupへのアサイン状態、下部にDCAへのアサイン状態を表示します。アサインされているMute Group番号は赤い数字、アサインされているDCA番号は黄色い数字で表示します。

Mute Groupへのアサイン状態の変更は、「Mute Group Assignタブ画面」または「MODULE (OVERVIEW) 画面」で行います。

DCAへのアサイン状態の変更は、「DCA Assignタブ画面」または「MODULE (OVERVIEW) 画面」で行います。

下段には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Mainで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。初期設定では、USER MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

下段には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Mainで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。初期設定では、USER MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

MODULE LABELエリアの背景色は、アサインされているモジュールの設定色になります。モジュール設定色の変更は、「モジュール設定色の変更方法」で行います。

MODULE LABELエリアの背景色は、アサインされているモジュールの設定色になります。モジュール設定色の変更は、「モジュール設定色の変更方法」で行います。

このエリアをタップすると、MODULE (OVERVIEW) 画面に切り換わります。(→「MIX1-22モジュール/MAIN L/RマスターモジュールのMODULE (OVERVIEW) 画面」)

このエリアをタップすると、MODULE (OVERVIEW) 画面に切り換わります。(→「MIX1-22モジュール/MAIN L/RマスターモジュールのMODULE (OVERVIEW) 画面」)

メモ

MODULE LABEL MainおよびMODULE LABEL Subの表示モードは、以下の3種類です。

MODULE LABEL MainおよびMODULE LABEL Subの表示モードは、以下の3種類です。

|

表示モード |

内容 |

|

USER MODULE LABEL |

ユーザーが設定したモジュール名 |

|

FIXED MODULE LABEL |

「CH1」や「MIX1」のようなモジュールごとに決められたモジュール名 |

|

PORT LABEL |

入出力端子名 |

USER MODULE LABELの登録は、MODULE LABEL画面で行います。(→「USER MODULE LABELの登録/編集方法」)

USER MODULE LABELの登録は、MODULE LABEL画面で行います。(→「USER MODULE LABELの登録/編集方法」)

[ホーム画面・DCAモジュール]

.jpg)

[ホーム画面・DCAモジュール詳細]

DCAアサイン表示エリア

DCAアサイン表示エリア

対象のDCAにアサインされているモジュールのFIXED MODULE LABELとUSER MODULE LABELを表示します。

対象のDCAにアサインされているモジュールのFIXED MODULE LABELとUSER MODULE LABELを表示します。

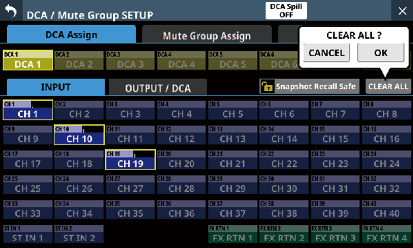

この部分をタップするとDCA/Mute Group SETUP画面のDCA Assignタブ画面に切り換わります。(→「DCA Assignタブ画面」)

この部分をタップするとDCA/Mute Group SETUP画面のDCA Assignタブ画面に切り換わります。(→「DCA Assignタブ画面」)

MODULE LABELエリア

MODULE LABELエリア

上段左側には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Subで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。初期設定では、FIXED MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

上段左側には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Subで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。初期設定では、FIXED MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

上段右側の上部にMute Groupへのアサイン状態、下部にDCAへのアサイン状態を表示します。アサインされているMute Group番号は赤い数字、アサインされているDCA番号は黄色い数字で表示します。

上段右側の上部にMute Groupへのアサイン状態、下部にDCAへのアサイン状態を表示します。アサインされているMute Group番号は赤い数字、アサインされているDCA番号は黄色い数字で表示します。

Mute Groupへのアサイン状態の変更は、「Mute Group Assignタブ画面」で行います。

DCAへのアサイン状態の変更は、「DCA Assignタブ画面」で行います。

下段には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Mainで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。初期設定では、USER MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

下段には、DISPLAY MODEタブ画面のMODULE LABEL Mainで設定した表示モードのMODULE LABELを表示します。初期設定では、USER MODULE LABELが表示されます。(→「DISPLAY MODEタブ画面」)

MODULE LABELエリアの背景色は、アサインされているモジュールの設定色になります。モジュール設定色の変更は、「モジュール設定色の変更方法」で行います。

MODULE LABELエリアの背景色は、アサインされているモジュールの設定色になります。モジュール設定色の変更は、「モジュール設定色の変更方法」で行います。

このエリアをタップすると、USER MODULE LABELおよびモジュール設定色を変更するMODULE LABEL画面に切り換わります。(→「MODULE LABEL画面」)

このエリアをタップすると、USER MODULE LABELおよびモジュール設定色を変更するMODULE LABEL画面に切り換わります。(→「MODULE LABEL画面」)

メモ

MODULE LABEL MainおよびMODULE LABEL Subの表示モードは、以下の3種類です。

MODULE LABEL MainおよびMODULE LABEL Subの表示モードは、以下の3種類です。

|

表示モード |

内容 |

|

USER MODULE LABEL |

ユーザーが設定したモジュール名 |

|

FIXED MODULE LABEL |

「CH1」や「MIX1」のようなモジュールごとに決められたモジュール名 |

|

PORT LABEL |

入出力端子名 |

USER MODULE LABELの登録は、MODULE LABEL画面で行います。(→「USER MODULE LABELの登録/編集方法」)

USER MODULE LABELの登録は、MODULE LABEL画面で行います。(→「USER MODULE LABELの登録/編集方法」)

DCA Spillボタン

DCA Spillボタン

対象のDCAにモジュールがアサインされているとき、このボタンが表示されます。

このボタンをタップすると、DCAスピルモード表示に変わります。(→「DCAスピルモード」)

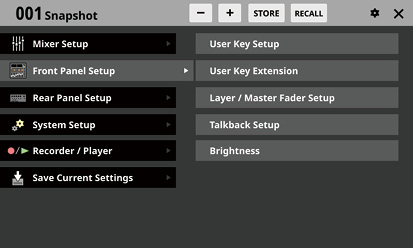

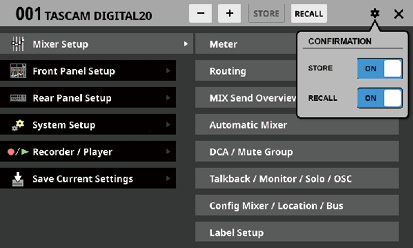

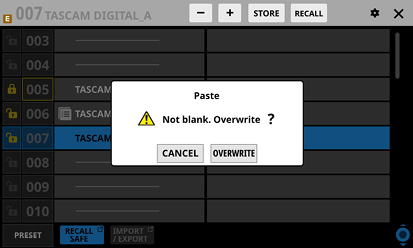

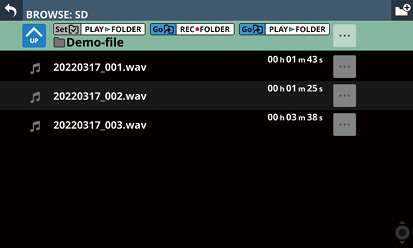

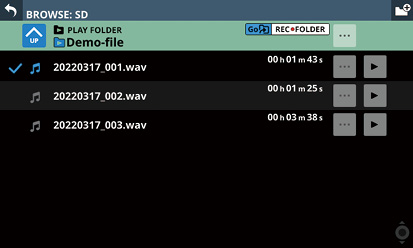

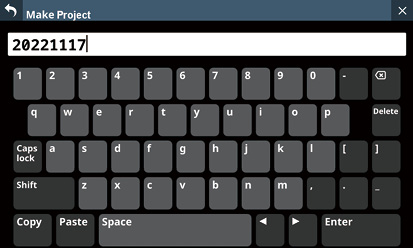

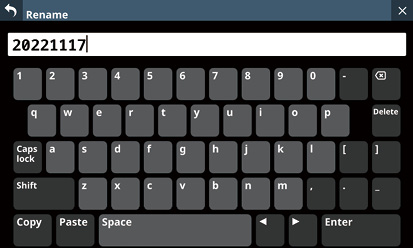

各種設定画面の呼び出しやSnapshot機能の操作を行う画面です。

MENUキーを押すと、右端のタッチスクリーンに表示されます。

.jpg)

Snapshot機能項目表示エリア

Snapshot機能項目表示エリア

Snapshot機能に関連するアイテムを表示しています。

Snapshot機能の操作については、「Snapshot機能」をご参照ください。

メニュー項目表示エリア

メニュー項目表示エリア

メニュー項目を表示します。

メニュー項目をタップすると、サブメニュー項目を表示します。

サブメニュー項目表示エリア

サブメニュー項目表示エリア

サブメニュー項目を表示します。サブメニュー項目が9項目以上ある場合は、サブメニュー項目表示エリアを上下にスワイプしてスクロールさせます。

サブメニュー項目をタップすると、各設定画面を表示します。

![]() ボタン

ボタン

このボタンをタップすると、メニュー画面を閉じます。

メモ

メニュー画面の「System Setup」メニュー項目と「Version Information」サブメニュー項目に ![]() マークが表示されることがあります。

マークが表示されることがあります。

この場合、各デバイスやアプリケーション、または本機のアップデートが必要な場合があります。

Version Information画面をご確認ください。(→「Version Information画面」)

TALKBACK設定画面への切り換えを例に説明します。

1.MENUボタンを押して、メニュー画面に切り換えます。

メモ

起動後はじめてメニュー画面を表示したときは、サブメニュー項目が表示されません。

2.メニュー項目表示エリアの「Front Panel Setup」をタップして、サブメニュー項目を表示します。

3.「Talkback Setup」をタップして、TALKBACK / MONITOR / SOLO / OSC SETUP画面のTALKBACKタブ画面に切り換えます。

各メニュー項目の内訳は、以下の通りです。

|

メニュー項目 |

サブメニュー項目 |

機能 |

参照ページ |

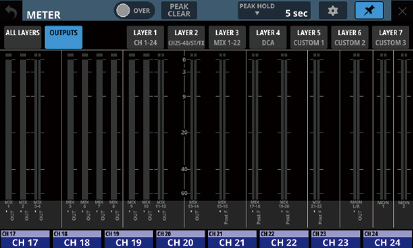

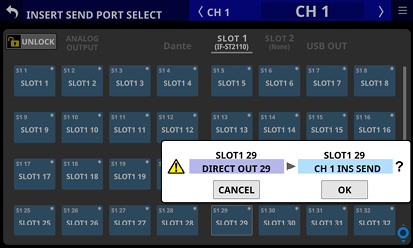

|

Mixer Setup |

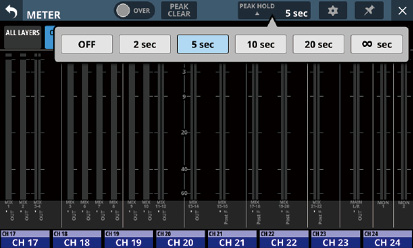

Meter |

各種メーターの表示、メーター表示パラメーターの設定 |

|

|

Routing |

入出力端子またはモジュールのルーティング設定 |

||

|

MIX Send Overview |

MIX1-22バス/FX1-4バス/MAIN L/RバスへのSEND設定の一覧表示/操作 |

||

|

Automatic Mixer |

AUTO MIXERの設定 |

||

|

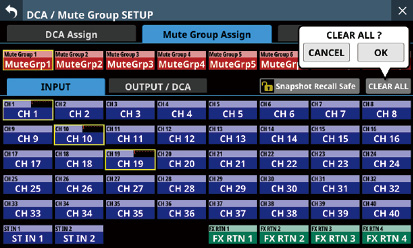

DCA / Mute Group |

以下の設定

|

||

|

Talkback / Monitor / Solo / OSC |

TALKBACK/RETURN TALKBACK/MONITOR出力/SOLO/内蔵オシレーターの設定 |

||

|

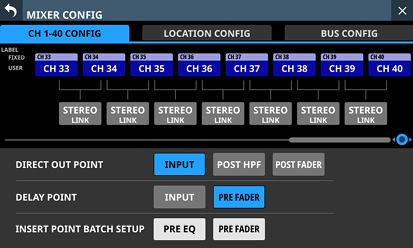

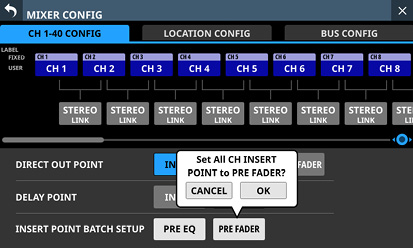

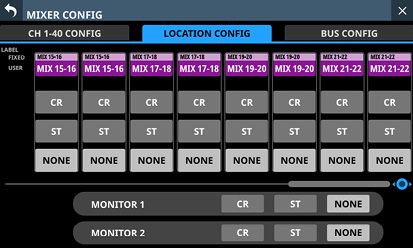

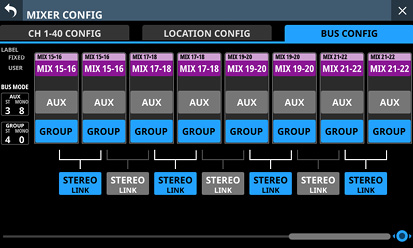

Config Mixer / Location / Bus |

以下の設定

|

||

|

Label Setup |

モジュールや入出力ポートのラベル設定 |

||

|

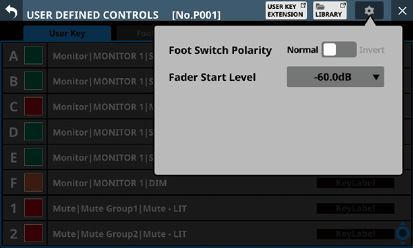

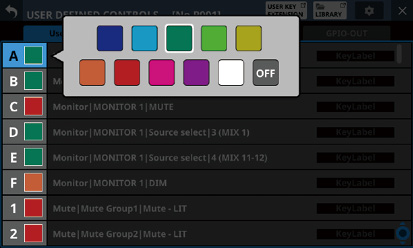

Front Panel Setup |

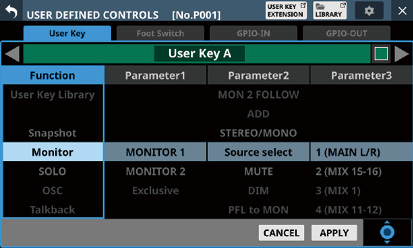

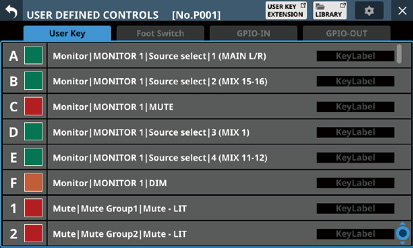

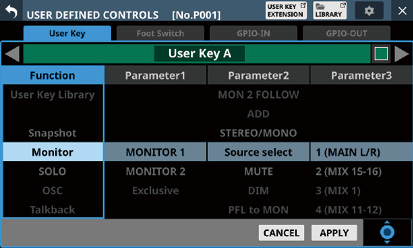

User Key Setup |

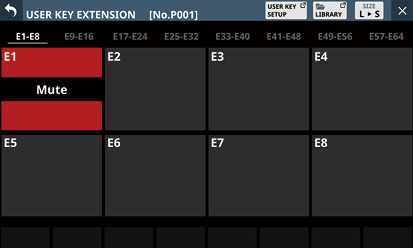

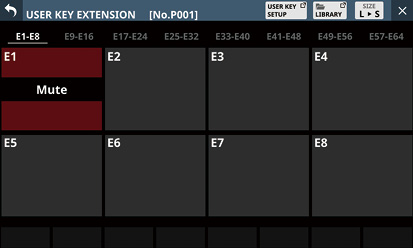

18個のUSER KEYSへの機能のアサイン |

|

|

User Key Extension |

拡張USER KEYの機能のアサイン |

||

|

Layer / Master Fader Setup |

以下の設定

|

||

|

Talkback Setup |

TALKBACKの設定 |

||

|

Brightness |

各種表示器の輝度の設定 |

||

|

Rear Panel Setup |

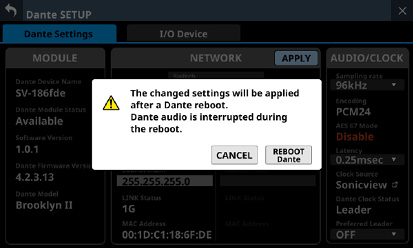

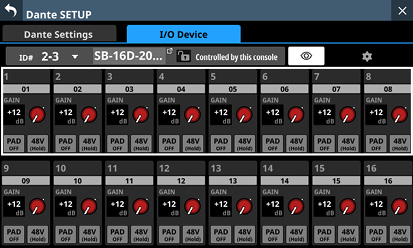

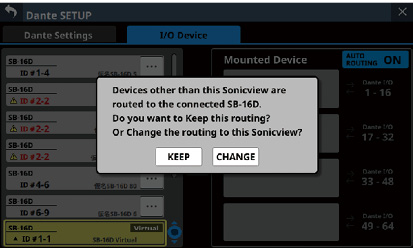

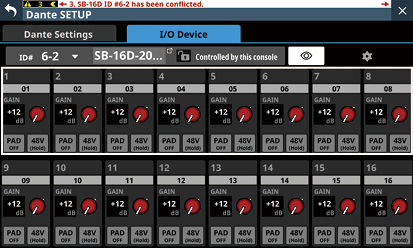

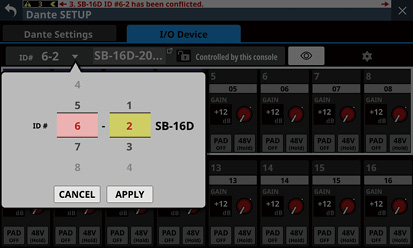

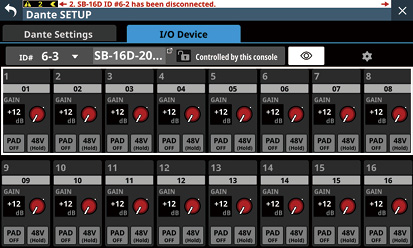

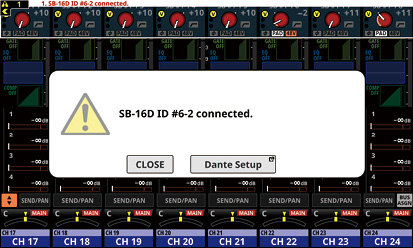

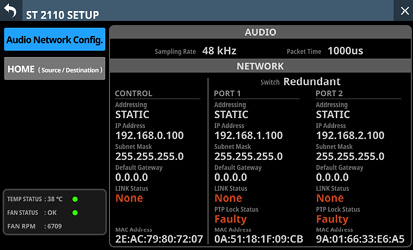

Dante Setup |

内蔵Danteモジュールおよび内蔵Dante経由で接続されたSB-16Dの設定と状態表示 |

|

|

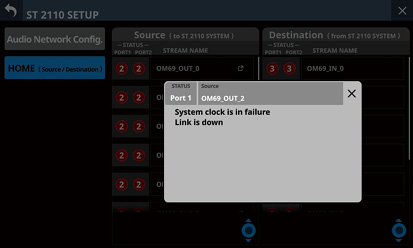

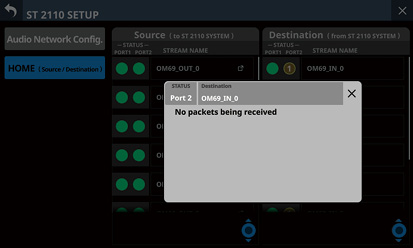

ST 2110 Setup |

リアパネルのSLOT 1またはSLOT 2に装着されたIF-ST2110(ST-2110カード)の設定と状態表示 メモ 以下の場合は、サブメニュー項目がグレーアウト表示され、タップしてもST 2110 Setup画面に切り換わりません。

|

||

|

Slot Setup |

SLOT 1およびSLOT 2に装着した拡張カードの各種機能の設定 |

||

|

WORD OUT Mode Setup |

WORD OUT端子の出力モードの設定 |

||

|

Network Setup |

ネットワークの設定 |

||

|

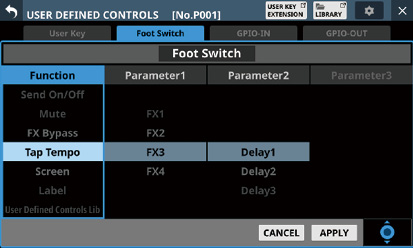

FOOT SW Setup |

フットスイッチへの機能のアサイン |

||

|

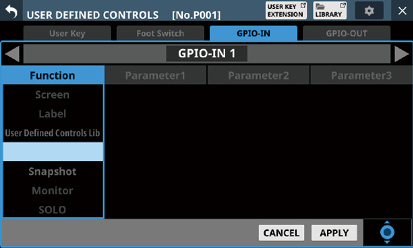

GPIO Input Setup |

GPIO入力端子への機能のアサイン |

||

|

GPIO Output Setup |

GPIO出力端子への機能のアサイン |

||

|

System Setup |

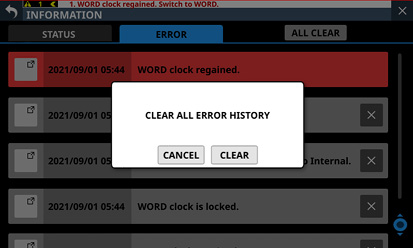

Information |

本機の状態とエラー情報の表示 |

|

|

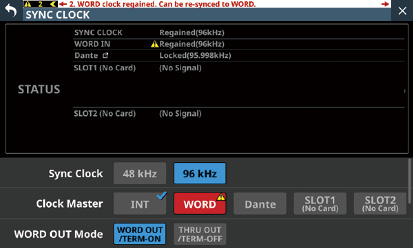

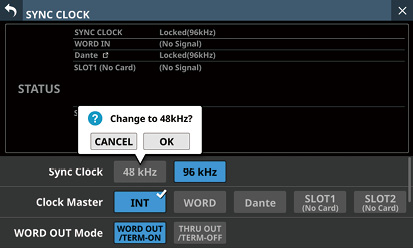

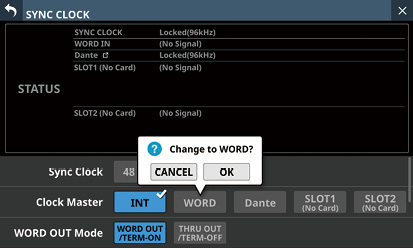

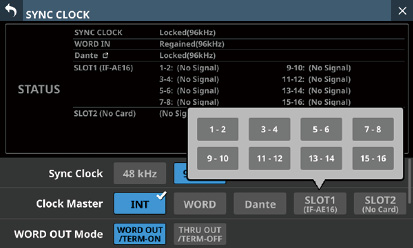

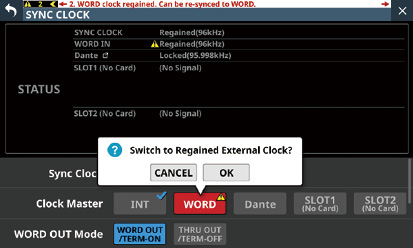

Sync Clock |

以下の設定

|

||

|

Preferences |

以下の設定

|

||

|

Media Manage |

メディア情報の表示とフォーマットの実行 |

||

|

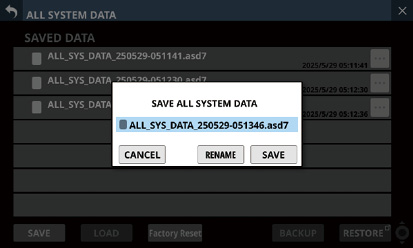

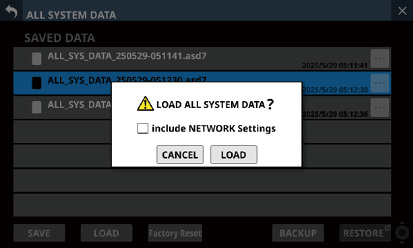

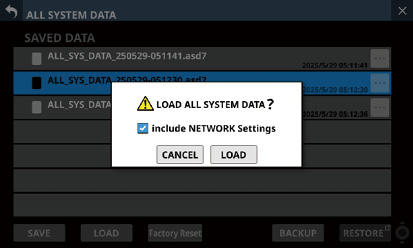

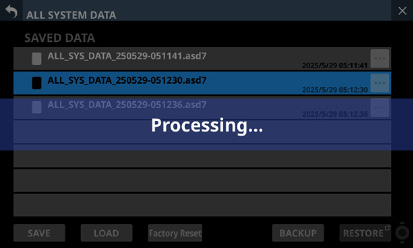

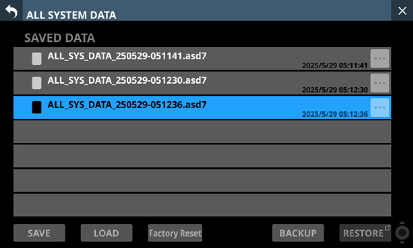

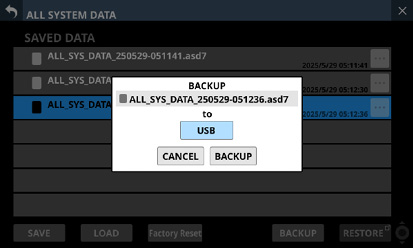

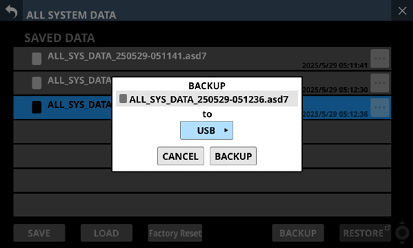

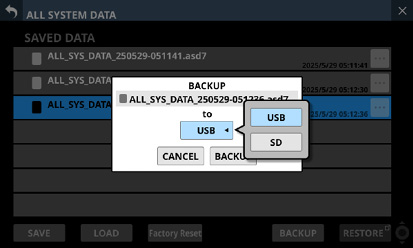

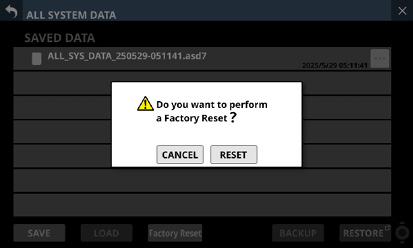

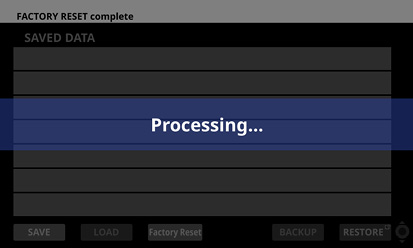

All System Data |

ミキサー全体のデータのSAVE/LOADやバックアップ/リストア |

||

|

Clock Adjust |

内蔵時計の日時の設定 |

||

|

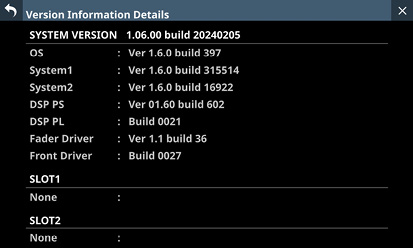

Version Information |

システムのバージョン情報の表示 |

||

|

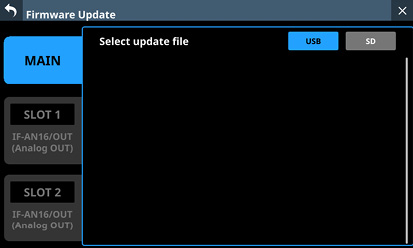

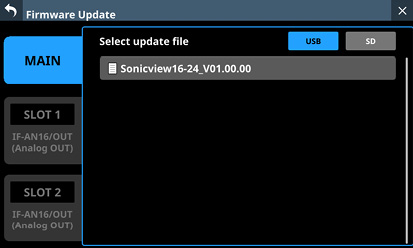

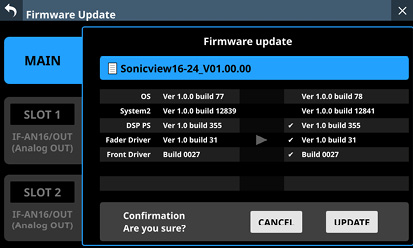

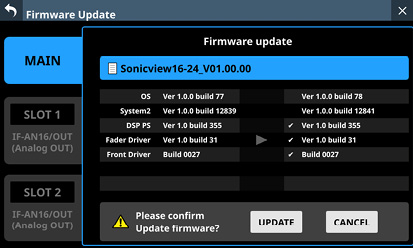

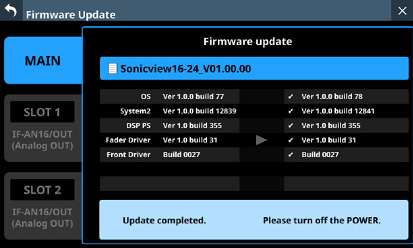

Firmware Update |

ファームウェアのアップデート |

||

|

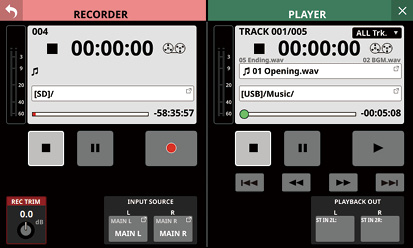

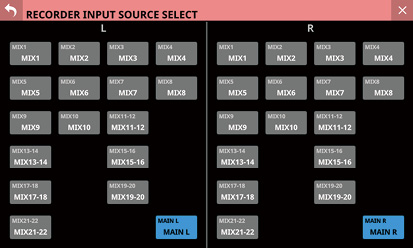

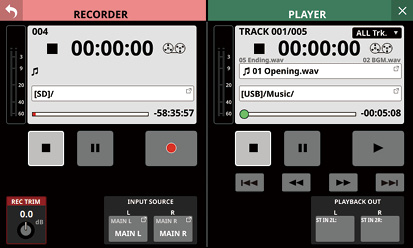

Recorder / Player |

Recorder / Player |

内蔵レコーダー/プレイヤーの操作 |

|

|

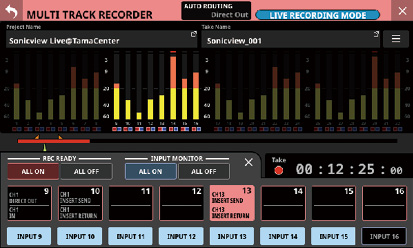

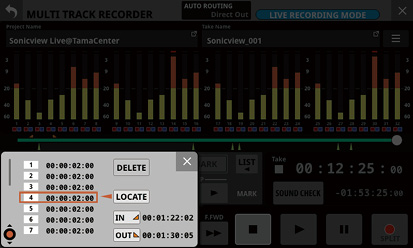

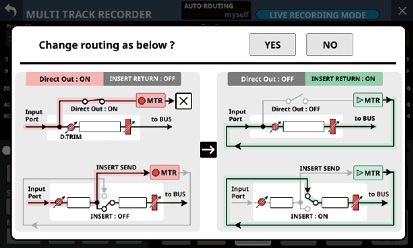

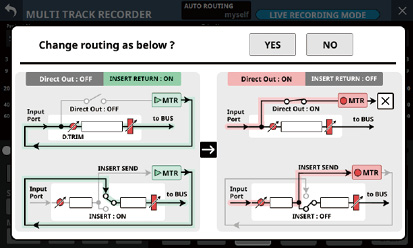

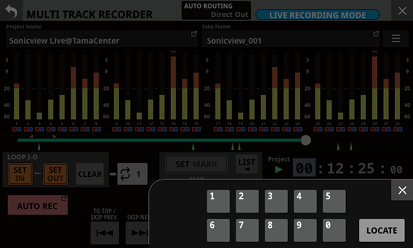

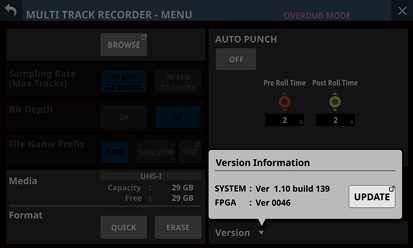

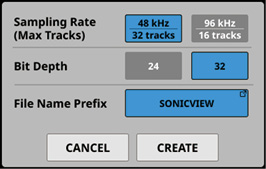

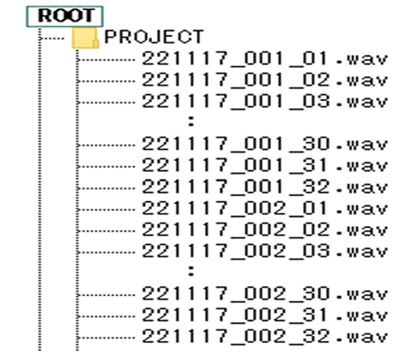

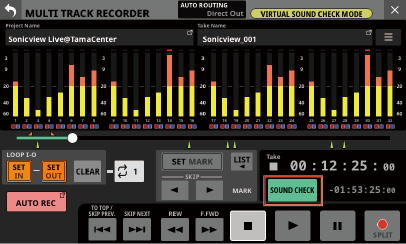

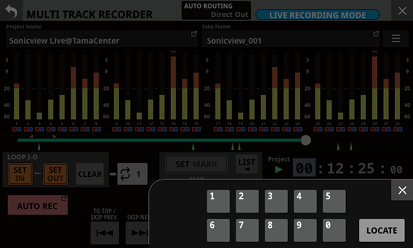

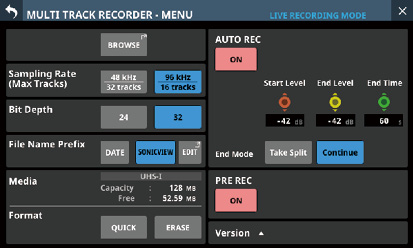

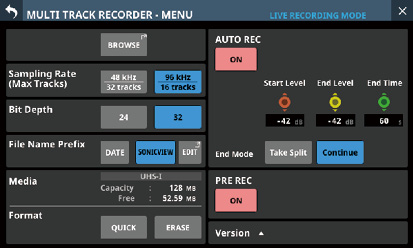

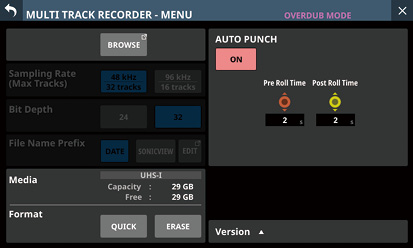

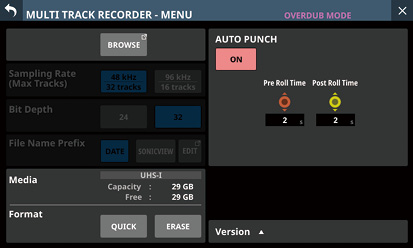

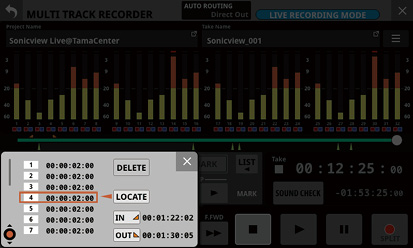

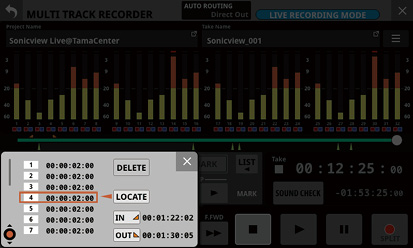

Multi Track Recorder |

リアパネルのSLOT 1またはSLOT 2に装着されたIF-MTR32(マルチトラックレコーディングカード)の操作 メモ 以下の場合はサブメニュー項目がグレーアウト表示され、タップしてもMULTI TRACK RECORDER画面に切り換わりません。

|

||

|

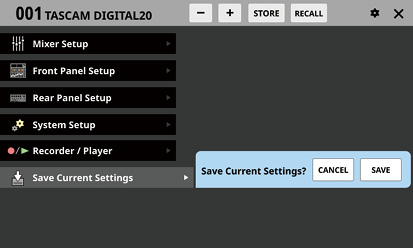

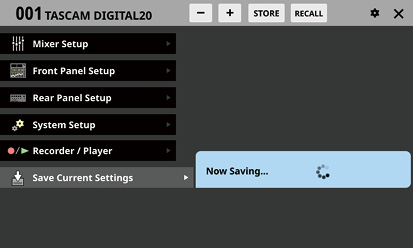

Save Current Settings |

現在のミキサー設定の内蔵メモリーへの保存 (電源を切る前に実施することをお勧めします) |

||

注意

別売の拡張カードを取り付けるまたは取り外す際は、あらかじめ電源コードをコンセント、または本体から抜いた状態で作業を行ってください。

.jpg)

1.ブランクパネルを止めている2本のネジを外し、パネルを外します(別のカードが取り付けられている場合は、そのカードを外します)。

2.拡張カードをカードスロットに挿入します。拡張カードの端をカードスロット内側の白いガイドに合わせて確実に差し込んでください。カチッと音がして拡張カードのバックプレートが本機リアパネルと隙間がなくなるまで拡張カードを押してください。無理に押し込まないでください。うまく差し込めない場合は、いったん抜き出してからやり直してください。

3.外した2本のネジで、拡張カードを固定します。

4.本機の電源を入れて、メニュー画面 > Rear Panel Setupメニュー > 「SLOT SETUP」画面で挿入した拡張カードを認識していることを確認します。(→「SLOT SETUP画面」)

「SLOT 1 (None)」のように表示されている場合は、拡張カードが正しく挿入されていないか、ネジがしっかり締められていない可能性があります。再度拡張カードを本機に確実に挿入してください。

注意

注意

本機の電源のオン/オフは、本機に接続しているモニターシステムのボリュームを絞った状態で行ってください。

本機の電源のオン/オフは、本機に接続しているモニターシステムのボリュームを絞った状態で行ってください。

電源のオン/オフ時にヘッドホンを装着しないでください。ノイズによっては、スピーカーや聴覚を損傷する恐れがあります。

電源のオン/オフ時にヘッドホンを装着しないでください。ノイズによっては、スピーカーや聴覚を損傷する恐れがあります。

電源を入れる前に

1.本機の出力系のフェーダーやモニターアウトとヘッドホンのボリュームを最小にします。

2.本機に接続している音源の出力レベル、アンプの入力レベルを最小にします。

電源をオンにする

1.本機リアパネルのPOWERスイッチを使って本機の電源をオンにします。

本機が起動し、起動画面が表示されたあとホーム画面になります。

2.接続した入力音源機器の電源をオンにします。

3.最後にアンプの電源をオンにします。

注意

電源をオンにした後、装着したIF-ST2110(ST 2110カード)で音声入出力ができるようになるまで2分30秒程度かかります。この時間は、IF-ST2110のネットワーク環境によって異なります。

電源をオフにする

電源をオフするときは、本機の出力系のフェーダーやモニターアウトとヘッドホンのボリュームを最少にしたあとに、上記と反対の順序でオフにします。

正しい順序で行わないと、クリックノイズなどで機器を破損する恐れがあります。

注意

注意

本機が動作中(録音中、再生中、SDカードやUSBメモリーにデータを書き込み中、内蔵メモリーに設定を保存中など)は、電源を切る、または電源コードを抜かないでください。録音が正しく行われなかったり、録音したデータが破損したり、モニター機器から突然大きな音が出て、機器の破損や聴覚障害の原因になるなどの可能性があります。

メモ

電源を切る前にメニュー画面のSave Current Settingsを実施することをお勧めします。(→「カレント設定の保存」)

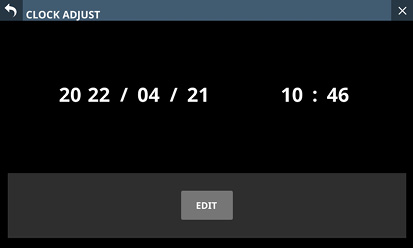

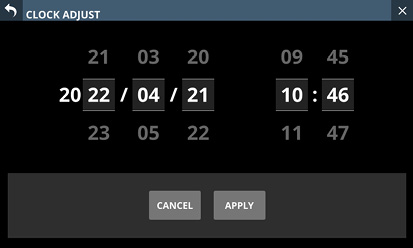

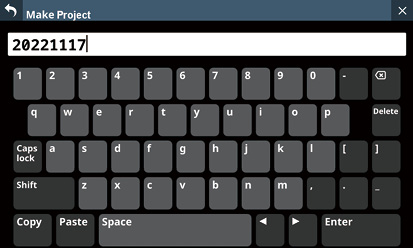

本機は、本体内の時計を基に、ファイル作成日時を記録します。

また、各種LIBRARYの設定データやAll System Dataなどを保存する際のファイル名や、録音ファイル名にも、内蔵時計の日時情報を使用します。

そのため、正しい日時を設定しておくことをお勧めします。

1.メニュー画面 > System Setupメニュー > 「Clock Adjust」をタップしてCLOCK ADJUST画面を表示します。

2.EDITボタンをタップすると、この画面の設定モードに切り換わります。

3.上下にスワイプして、値を変更します。

4.APPLYボタンをタップすると、内蔵時計の日時の設定が終了します。

メモ

設定中にCANCELボタンをタップすると、設定モードを解除します。

電源がオン/オフどちらのときもSDカード/USBメモリーの装着/取り外しができます。(→「SDカード/USBメモリーについて」)

注意

下記のようなSDカード/USBメモリーアクセス中は、絶対にSDカード/USBメモリーを取り外さないでください。

録音が正しく行われなかったり、データが破損したり、モニター機器から突然大きな音が出て、機器の破損や聴力障害の原因になるなどの可能性があります。また、ファームウェアをアップデート中に取り外した場合、本機が正常に起動/動作できなくなる可能性があります。

録音中(SDカードのみ)

録音中(SDカードのみ)

再生中

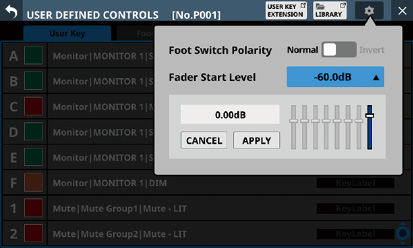

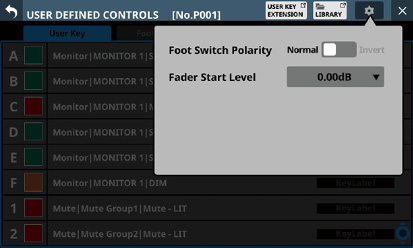

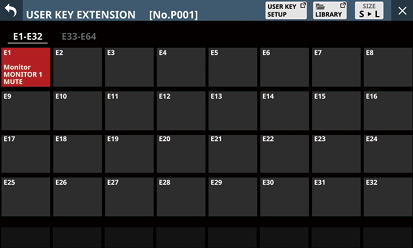

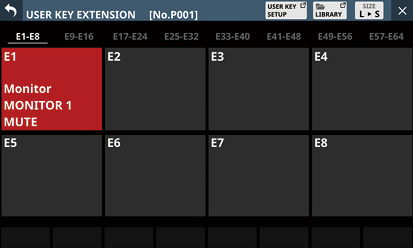

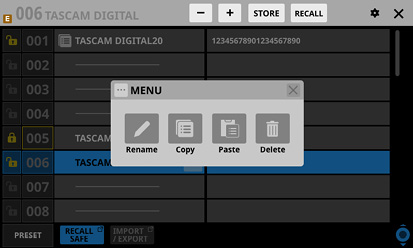

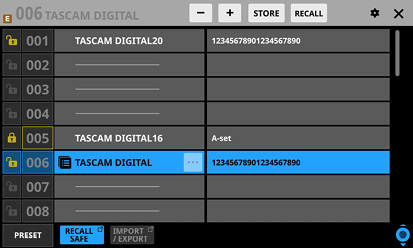

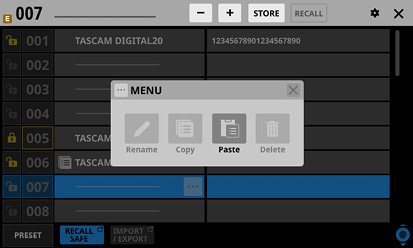

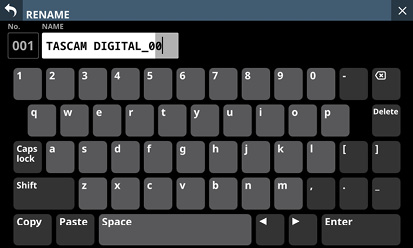

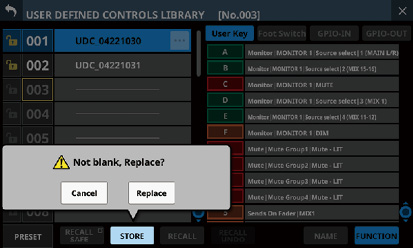

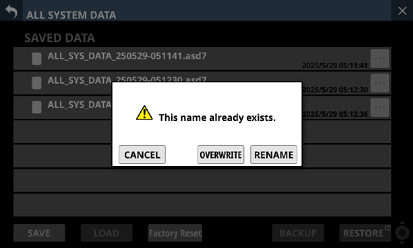

再生中